Lo dico senza il timore di essere preso in giro: ero eccitato come un dodicenne al primo appuntamento galante quando appresi della notizia che l’immenso David Eugene Edwards, che ora si cela sotto la sigla Wovenhand, si sarebbe esibito nella capitale, per di più nell’ottimo Init, ai cui organizzatori auguriamo di risolvere al più presto le incombenze burocratiche che li hanno costretti a chiudere temporanemente e chiedere asilo politico al Circolo degli Artisti per il concerto in programma di cui sopra. Forza ragazzi.

L’opening act di questa serata indimenticabile è affidata alle toccanti, dolci nenìe folk pop della nuova promessa del cantautorato britannico Nancy Elizabeth, che si divide tra arpa, chitarra acustica e pianoforte, cullando gli astanti per una mezz’ora circa presentando le nuove canzoni del suo “Wrought Iron”, più qualche episodio del primo disco, in un affascinante quadretto Vittoriano tra Joanna Newsom, intrecci vocali alla Marissa Nadler, escursus pop intimisti degni della miglior Polly Paulusma, coadiuvata da due polistrumentiste, abili quanto lei a districarsi in splendidi melismi vocali, dolci note accarezzate con il violoncello, pochi tocchi di un rullante ed uno shaker, nonchè le deliziose armonie antiche di uno strumento affascinante come pochi: l’arpa.

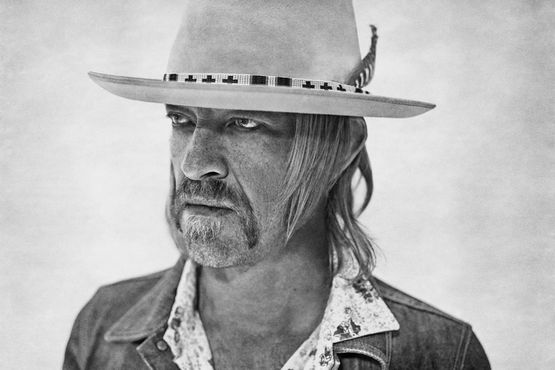

Non fanno in tempo a congedarsi che dopo appena dieci minuti fa capolino lui: il muezzin, lo sciamano, l’antico predicatore che ha stipulato un patto con Dio per cercare di salvare l’anima martoriata di questo sporco mondo attraverso le note infuocate della sua chitarra elettrica, gli strali antichi del suo banjo e le sue parole di sofferenza, contemplazione, condanna, redenzione e speranza.

“White Bird” con il suo riff circolare, vertiginoso, sull’orlo dell’abisso, ci trascina da subito in un’altra dimensione: un luogo senza tempo, dagli spazi sconfinati e ci ritroviamo nudi, nella notte senza fine, a vagare senza meta, in attesa del giudizio implacabile ed insindacabile di Dio. Unica guida, la voce proveniente dal Tempio, del gran sacerdote Edwards, che indica la via da seguire, la catarsi attraverso la sofferenza: il sacrificio umano di “Kicking Bird”, la perdita e lo smarrimento di “Deerskin Doll”, la speranza di “Beautiful Axe”, il patto con Dio suggellato da “Tin Finger”. Sì, perchè Edwards sembra davvero in contatto diretto con Il Creatore: rotea gli occhi, va in trance, mormora sermoni antichi ed impolverati come il libro dei libri, con la stessa forza ed efficacia di un monaco buddista.

Quando imbraccia il banjo sulla toccante “Whistling Girl” e la tagliente “Kingdom of Ice” sembra davvero di essere investiti dal gelo di una tormenta di neve, mirabile metafora di questo mondo che ha perso di vista il significato di fratellanza e pace: l’abbandono di Dio, secondo Edwards. I bagliori elettrici di “Winter Shaker” chiudono le danze, lasciando a bocca aperta i presenti, ancora avvolti nel rito antico di lode a Dio scandito dall’Hallelujah del gran Sacerdote David Eugene Edwards. Forse le nostre anime sono salve, o forse no: il basso pulsante di Pascal Humbert, la batteria marziale di Ordy Garrison scandiscono le parole laceranti, desolate, senza speranza di “Heart and Soul” degli immensi Joy Division, qui totalmente trasfigurata. Ewards lancia un’occhiata al cielo, ricordando il grande Ian Curtis, raccomandando a Dio di averlo in gloria, anche perchè Satana non riuscirebbe a contenere lo spazio immenso e doloroso della sua anima.

Sia lode a te, David Eugene Edwards. Ora e sempre. Amen.

Credit Foto: Anders Jensen-Urstad, CC BY-SA 3.0, attraverso Wikimedia Commons