1954. Teddy Daniels ha l’aria malconcia e nevrotica dell’uomo sconvolto da un ricordo troppo doloroso per essere metabolizzato razionalmente. I flash rievocativi, messi in scena attraverso allestimenti onirici di affascinante efficacia, sembrano imputabili unicamente allo shock dei campi di sterminio, scoperti al termine della seconda guerra mondiale. Così non è. E molte altre circostanze e situazioni ‘non sono’ a Shutter Island, lembo di terra, sede dell’Ashecliff Hospital, dove gli agenti federali Daniels e Chuck Aule sono stati inviati per risolvere il mistero di una paziente scomparsa.

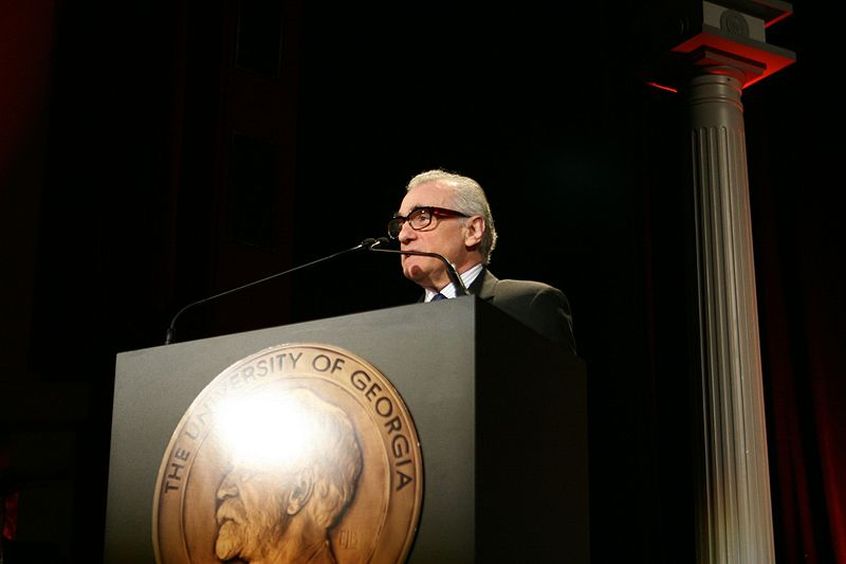

Spesso capita di vedere film visivamente e tecnicamente perfetti, ma deboli o sbagliati dal punto di vista narrativo. L’ultimo film di Martin Scorsese suggerisce dall’inizio un orientamento simile, sovvertito nel corso del racconto da una sceneggiatura tenace ed emozionante, basata sul romanzo di Dennis Lehane, “L’Isola Della Paura”.

La fotografia risponde perfettamente ai contesti spaziali e testuali. I colori lividi e pesanti assecondano l’ambientazione claustrofobica, intorpidita ulteriormente da un’atmosfera malata che, nonostante non trovi aperta esplicazione, riferisce presentimenti di angoscia e affanno. L’oppressione patita dal protagonista ““ un Leonardo Di Caprio ormai completamente uomo e attore ““ è percepibile dallo stesso spettatore, sorta di complice e conferma, contro l’atteggiamento fortemente frustrante degli altri personaggi: il dottor John Cawley, primario dell’ospedale psichiatrico, apparentemente freddo e fiacco; l’inquietante dott. Jeremiah Naehring; infine, anche Chuck, figura non più così rassicurante e fedele.

L’isola, di per sè spazio limitato, viene allestita secondo una duplice attitudine: gli ambienti chiusi e angusti si alternano agli ampi panorami, che indicano un’estensione quasi opposta. La distanza dal faro ne è un esempio: le difficoltà del percorso stimolano ad una lontananza faticosa; inoltre, nel momento in cui Teddy scopre il corpo schiantato sugli scogli, l’altezza rende problematico e penoso il raggiungimento. Allo stesso modo, il regista avvicenda ora riprese in primo piano, ora campi lunghi e panoramiche, con inquadrature atte a rimarcare le finalità di campo.

In pratica, Scorsese applica agli spazi (la scenografia è del grande Dante Ferretti) la funzione di antagonista nei confronti del poliziotto, ora alle prese con angoli ristretti, che negano una possibilità di fuga, ora abbandonato su sfondi enormi, ostili a un rapido e conclusivo accoglimento intellettivo.

Senza voler svelare particolari intimi dell’intreccio, sarà evidente, durante la visione, come la messa in scena degli ambienti sia in stretta connessione con lo sviluppo narrativo e, di conseguenza, con gli attributi mentali stessi del protagonista, alter ego kafkiano dello spettatore, coinvolto in prima persona nella ‘metamorfosi’ psichica de racconto.

Quel che appare come un ottimo thriller, confezionato in maniera ineccepibile, secondo uno stato di tensione ben accordato ed efficace, risulta infine più profondo e complesso di quanto possa avvertire un iniziale e superficiale intendimento.

“Shutter Island”, oltre all’inquietudine del giallo, ricordato anche dal periodo e dai costumi di richiamo ai polizieschi anni ’50, rappresenta una sorprendente macchinazione sulla razionalità , e sull’eventuale infermità della stessa, secondo un riferimento innegabile alle tematiche di Kafka, del disorientamento e del dolore di fronte all’esistenza, contrassegnata da eventi drammatici che ne condizionano l’evoluzione mentale.