Se la memoria non m’inganna, questa è la prima volta in cui scrivo di un disco di musica Black. Non mi ritengo un vero ultras del genere, nonostante il ruolo fondamentale ricoperto dai fratelli neri nei miei ascolti. Ascolti tra i quali figura anche “Voodoo”, che quand’ero ragazzino vedevo citato ovunque come pietra miliare: un capolavoro assoluto e seminale, come dicono i critici.

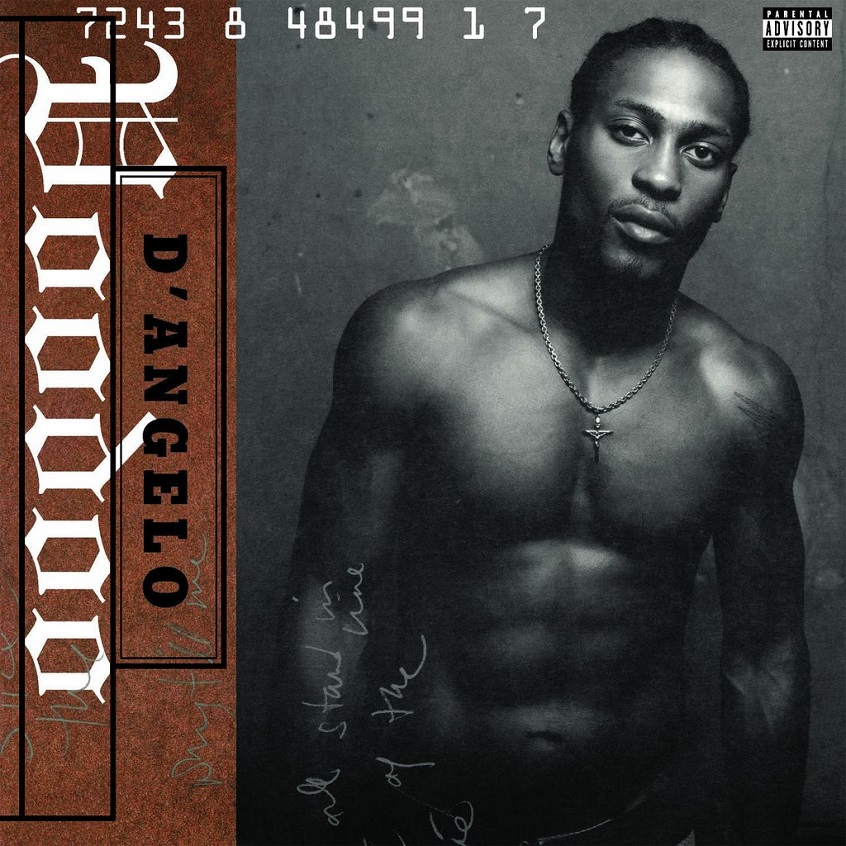

Vi dirò la verità : quel tizio muscoloso con la catenina al collo sulla copertina mica mi convinceva più di tanto; mi ricordava una specie di Allen Iverson votato al Rap, un tipo di musica che di consueto evitavo come la peste, in un periodo nel quale i Pantera e gli Slayer si davano la mano nel Pantheon delle mie divinità .

Ma poi si cresce. Le cose cambiano, gli orizzonti si allargano, insieme ai nostri bizzarri politeismi: i Pantera e gli Slayer rimangono lì a fare casino, e intanto altra musica arriva alle orecchie. Un giorno, assieme a tanti dischi comprendenti sia Rock sia Soul e derivati, mi capita tra le mani una cosa intitolata “Hot Buttered Soul”, roba bellissima da farti ribaltare il cervello. Il brotha in questione si chiama(va) Isaac Hayes, un uomo con una di quelle voci che appena la senti ti viene voglia di immergenti in una stanza inquinata dal fumo di due o tre cannoni giganti di ganja. O almeno per me era così. Questo Isaac Hayes mi piaceva eccome, così mi scar… comprai anche “Black Moses”: qualcuno parlava di disco minore. Boh, io non capivo il perchè; cioè, mi pareva ugualmente potente.

Non troppo tempo dopo, ravanando in una pila di cd di un negozio fiorentino, ecco che mi ritrovo davanti il tizio nudo col cristo al collo. Una persecuzione. Sarà stato il crocifisso.

Ormai, i famosi “dischi fondamentali” – talvolta anche opinabili, ma va be’ – me li ero presi quasi tutti. Mancava solo lui. Era lì che mi guardava minaccioso, della serie “se ti incontro alle Piagge, ti sbuzzo”. Costava pure una cifra ridicola, come una media al pub. Che faccio, non gliela do una possibilità ? Via, prendiamolo… al massimo non l’avrò pagato un cazzo, eh.

Arrivo a casa e lo schiaffo nel lettore. Maremma cane: gran bello il primo pezzo. Saranno tutte così?

In quel periodo andavo matto per “Idlewild” degli OutKast e per “Sign o’ the times” dell’artista un tempo noto come (scusate, sognavo di scriverlo) Prince, ma questo sembrava essere ancora meglio, soprattutto del primo. Madonna mia, quante cazzate si fanno e si dicono da pischelli: quanti pregiudizi stupidi, giusti solo quando si hanno sedici anni e che a diciannove non contano già più.

“Voodoo” era la bomba di cui tutti parlavano. Sarà che mi ero scassato di cantautori con la barba, ma davvero qui parliamo di tredici pezzi nei quali tutta la musica Black nata fino a quell’istante ballava e trombava all’unisono. Solo che di quella roba nera ne conoscevo, alla fine, davvero una quantità esigua. E allora giù di Marvin Gaye, Otis Redding, Joe Tex, Sly & The Family Stone, George Clinton e Stevie Wonder – che ad oggi è uno dei miei artisti preferiti di sempre -, ma anche Guru, il Wu-Tang Clan e tutto ciò che prima mi sembrava ridicolo (e ancora fatico in parte a comprendere); mentre in realtà nascondeva un sacco di perle rare e meravigliose.

Insomma, il disco di D’Angelo non solo era fantastico, ma mi aveva pure spalancato le orecchie su un universo a me quasi ignoto. E non lo vuoi ringraziare uno così? E soprattutto: non ti vai a cercare altri suoi dischi? Avoglia, oggi si trova tutto. Ma di lui se ne trovava solo un altro: “Brown Sugar”, sempre ganzissimo, di qualche anno precedente a “Voodoo”.

Dal 2000 in poi, il bellimbusto non aveva cacato mezzo album, tranne qualche live.

Sono convinto che nessuno ha mai provato a chiedergli a brutto muso oh, ma quando lo rifai un disco?, perchè questo mi sa di uno che s’incazza facile e poi mena forte.

Però, ecco… passa un anno, ne passano due, poi tre e il tempo si accumula. Come dice quello che ora canta con Ligabue: vent’anni sembran pochi, poi ti volti a guardarli e non li trovi più. Oh, c’è mancato un pelo che ne passassero quindici tondi tondi, dio bono. Qualcuno non ci credeva nemmeno più, e invece eccotelo lì, d’improvviso: “Black Messiah”. Già il titolo ti fa tremare un po’ le mutande.

Troppo semplice, per me come per molti altri, pensare subito al “Black Moses” menzionato poco sopra. Facilissimo anche rimanerci un po’ interdetti, dopo così tanta attesa. Ma uno che è rimasto deluso da ‘sto disco ancora lo devo trovare. E se lo incontro mi deve argomentare tutto per filo e per segno, perchè “Black Messiah” è un lavoro già imprescindibile a pochi giorni dalla sua uscita: da tempo non si sentiva un impasto di Funky, Soul, R ‘n B e Hip-hop fatto così.

Questo è il classico disco che farà versare fiumi di lacrime, ma anche di qualcos’altro, a chi segue il genere in ogni sua uscita, e al contempo farà la felicità di chi, da profano, se ne fila giusto due o tre all’anno.

I suoi dodici brani sono il pane di tutti, anche degli intolleranti: sospesi tra bassi sinuosi, cori, chitarre funkeggianti che rincorrono partiture Rhythm and Blues. Il musicista di Richmond, Virginia scoperchia di nuovo il vaso di Pandora della musica nera, ai massimi livelli di scrittura, talento e classe. Ti fa proprio venire voglia di riscoprire centinaia di dischi, un po’ come il libro magico che ti fa tornare l’entusiasmo per la lettura.

Solo il tempo potrà dire se siamo sui livelli dell’incredibile e blasonato predecessore, ma l’accostamento, per il momento, pare essere tutto meno che blasfemo. Anche perchè, vai a bestemmiare davanti al Messiah, se c’hai il coraggio.

E poi, queste sono davvero seghe mentali che mal si confanno a un’opera come questa, mai così dentro il tempo eppure già senza tempo.

Probabilmente qui dentro c’è tutta la musica di cui avevamo bisogno nel 2014. Sarà per questo che è arrivato giusto giusto sul finire? Qualcosa dovrà pur significare, eh.

Il fatto è che al mondo c’è gente che fa uscire dischi in continuazione, ed è pure legittimo che a qualcuno venga il dubbio che non sempre siano l’ispirazione e l’urgenza espressiva a dettare tali regole. Nel caso di Michael Eugene Archer, il cui nome d’arte richiama l’immenso Nino, non vale tutto ciò.

Abbiamo pazientato quattordici anni. Ora basta.

“Black Messiah” è nelle nostre mani: dobbiamo solo goderne, perchè chissà quando ci ricapiterà un disco così. Forse mai. O al massimo tra un decina e passa d’anni.

Dice: Hai parlato troppo poco del disco.

è vero, me ne rendo conto. Ma non tutta l’arte ha bisogno di minuziose spiegazioni: esiste anche quella che necessita semplicemente di essere raccontata e non scandagliata in ogni suo anfratto, perchè la sua potenza e la sua forza vanno al di là di ogni discorso umano intellegibile.

E questo è ovviamente uno dei rarissimi casi.

Buon anno a tutti.