Le vecchie glorie solitamente si dividono in tre categorie: chi attacca lo strumento al chiodo, godendosi una dorata pensione o anche solo l’imperitura gloria; chi vive di riflesso del suo passato e continua a riproporre sempre greatest hits, in tour gremiti dove il pubblico viene apposta per quelle canzoni, e chi invece decide sulla propria pelle di tentare altre strade, pubblicando più o meno regolarmente dischi nuovi.

Chi fa così sembra fregarsene se i nuovi lavori non saranno paragonabili qualitativamente ai fasti di un tempo. O magari l’artista in questione non ne è consapevole e crede di poter tirare fuori ancora il disco della vita, in grado di ben figurare accanto ai classici.

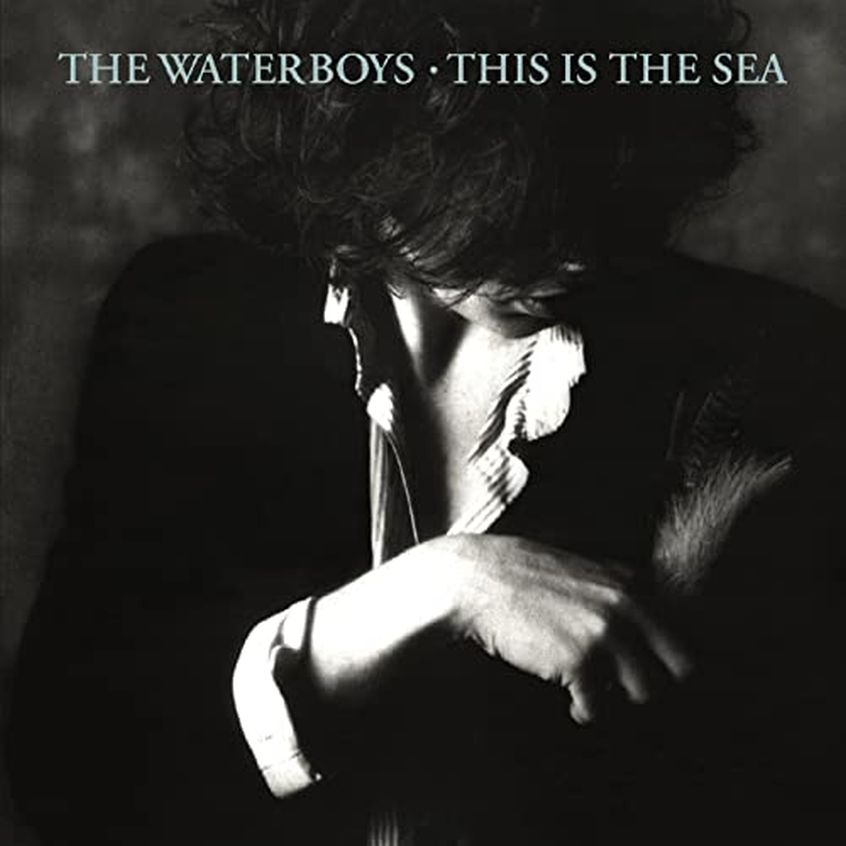

Ecco, Mike Scott con i suoi Waterboys appartiene a quest’ultima schiera. Il cantautore scozzese, superati i sessant’anni, ha cambiato più volte il vestito alla band, dopo averne fatto un paradigma per tanti epigoni folk rock venuti dopo. Ha rischiato di perdere consensi, si è probabilmente perso lungo il cammino, proseguendo via via da solista per poi riprendersi in mano la sigla, ma ha mantenuto di base una grande coerenza, riconosciuta dai più e apprezzata da chi l’ha sempre amato e non l’ha mai tradito.

Tuttavia, nell’ultimo decennio almeno, Scott sembra essersi fatto prendere un po’ troppo la mano da questa sua voglia di rinnovarsi, finendo così per disorientare anche il suo pubblico più fedele e affezionato.

Se con l’album “Out Of All This Blue” aveva già saltato il fosso, mettendo da parte violini e atmosfere acustiche e trascinanti per avventurarsi in una poco credibile commistione di stili, sconfinando nell’hip hop e nel trip hop, il Nostro aveva in seguito sfornato un album tutto sommato onesto e dignitoso, nella sua semplicità , come “Where The Action Is”.

Invece a distanza di un solo anno, eccolo di nuovo pronto a stupire tutti con “Good Luck, Seeker”, un album (come i recenti pubblicato anche in versione deluxe), in cui si è sbizzarrito nuovamente spaziando (con una certa disinvoltura, giusto ammetterlo) tra diversi generi, dove a essere penalizzata a dirla tutta è proprio quella splendida e genuina attitudine folk da illuminato cantastorie.

Certo, la sua voce non ha perso fascino e rimane molto espressiva: rimasugli del suo grande passato in tal senso si avvertono nella dolente e malinconica “Low Down in the Broom” e nella più energica “My Wanderings in the Weary Land”, in cui assume toni declamatori che gli calzano a pennello. Nel brano inoltre sono ben vivide le chitarre elettriche e fa capolino pure il mitico violino del suo alter ego musicale Steve Wickham, altrove invero molto in penombra, quasi un corpo estraneo in mezzo al tripudio di suoni ascoltato lungo la tracklist.

Non sarebbe certo quello il problema, se alla base ci fosse un segno di compattezza, un filo conduttore, o più semplicemente – spiace sottolinearlo in modo così lapidario, visto l’affetto che da vecchio ascoltatore mi lega a lui – la giusta ispirazione.

Il genio di Scott gioca a nascondersi, tra le pieghe di brani come la riflessiva “Postcard from the Celtic Dreamtime” che ci regala delle suggestioni, l’ipnotica “Beauty in Repetitions” o nella cavalcata elettrica di “Everchanging”.

Il problema non è certo osare, anzi, Mike e i Waterboys dall’alto di una carriera quasi quarantennale se lo possono permettere eccome, il punto è sempre realizzare belle canzoni.

E se è vero che l’album sembrava promettere bene, con quella supernova che risponde al nome di “The Soul Singer” (non a caso scelta come singolo), caratterizzata da una sezione fiati spettacolare, in generale è la confusione sonora a regnare sovrana, con la bussola che ha smesso di funzionare troppo presto, vale a dire dalla quarta traccia, la dimenticabilissima “Dennis Hopper” (e volendo così salvare in corner la cadenzata e surreale “(You’ve Got to) Kiss a Frog or Two”).

E’ davvero un peccato per il sottoscritto bocciare l’album di uno di quei gruppi che hanno contribuito a indirizzare i tuoi gusti musicali, ma sul piatto della bilancia devo includere anche brani come “Sticky Fingers”, “The Golden Work” (no, il vocoder no!), l’anonima title-track o l’irrilevante “Freak Street” che, senza timore di smentita, reputo i peggiori mai partoriti dalla mente di Mike Scott.

Ci risentiamo alla prossima, vecchio amico… che magari con un inatteso colpo di coda sei pure in grado di regalarmelo davvero un nuovo “Fisherman’s Blues”!

Credit Foto: Scarlett Page