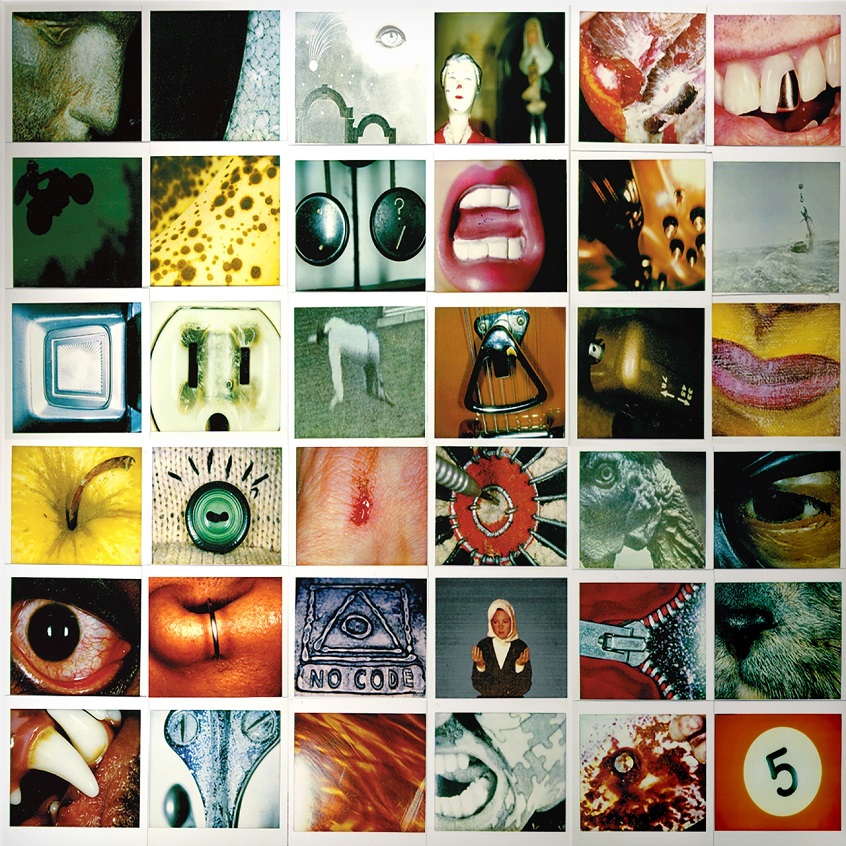

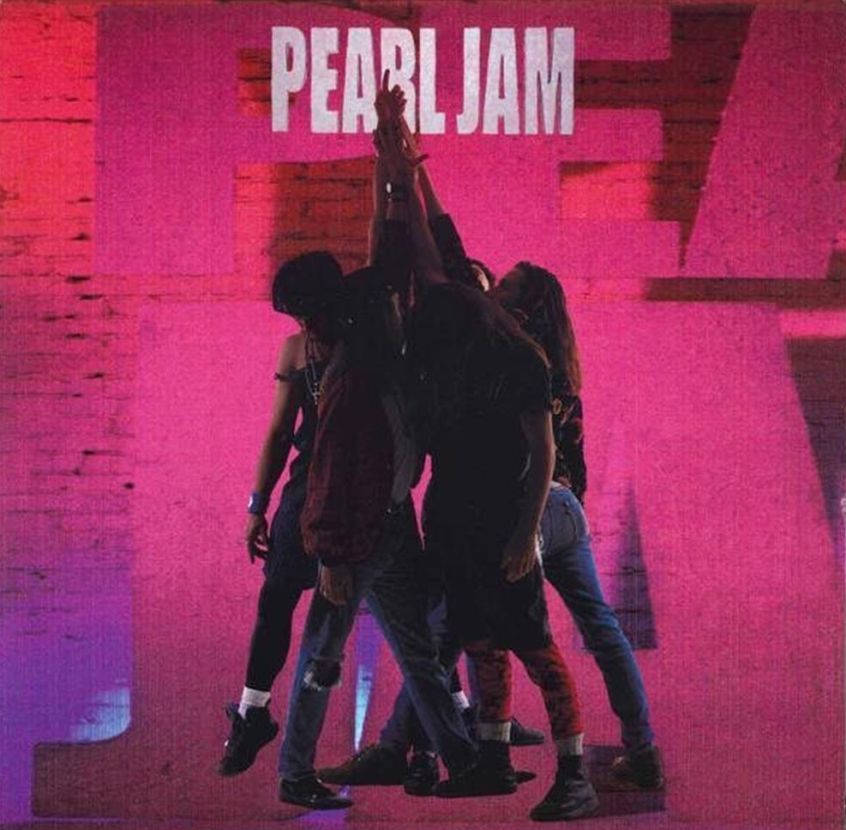

Di “No Code”, il quarto album dei Pearl Jam, si è scritto e detto tutto e il contrario di tutto dal 1996 a oggi. Molti, prendendo a riferimento l’estrema varietà in termini di stile, lo considerano un disco di confusa ma coraggiosa transizione. Altri ancora, incapaci di superare lo shock per la pressochè totale assenza di sonorità in qualche modo assimilabili al robusto grunge da stadio di “Ten”, lo odiano in maniera viscerale. Schizofrenico, cervellotico, inaccessibile, insipido”…davvero troppe per elencarle tutte le definizioni poco lusinghiere che i nemici del povero “No Code” hanno accumulato nel corso degli anni.

Il veleno si spreca e i motivi dell’acredine sono innumerevoli. Ad alcuni – giusto per fare un piccolo esempio – non piace il fatto che la maggior parte dei brani, nati nel corso di lunghe e tesissime jam session, siano così sfaccettati e disordinati da poter benissimo esser scambiati per frammenti musicali in forma grezza. In tanti, infine, si sentono disorientati ““ persino presi in giro – dall’indefinibilità di un lavoro che, libero da ogni sorta di inibizione creativa, spazia di genere in genere senza mai cadere in uno schema preciso.

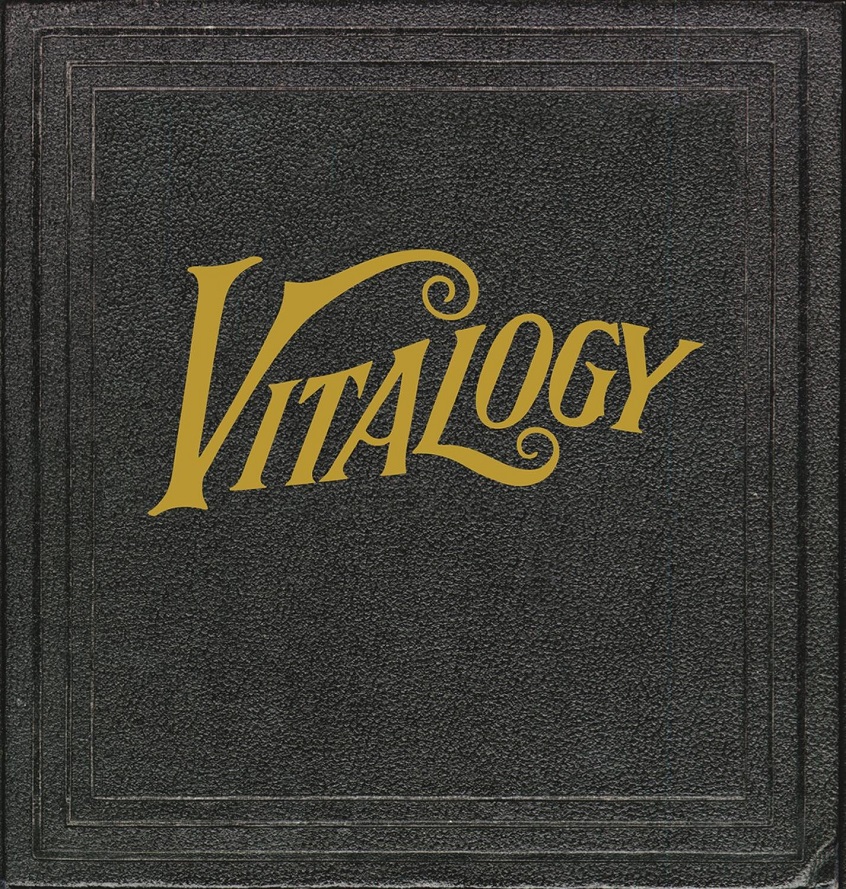

Nessun codice da seguire: l’essenza di “No Code” è tutta nel suo stesso titolo. Un modo come un altro per indicare la voglia di uscire dalla propria comfort zone per vagare alla ricerca di nuovi stimoli, linguaggi e identità . I Pearl Jam targati 1996 fanno esattamente questo: si lasciano alle spalle quanto realizzato precedentemente e si lanciano in un’avventura rischiosa ma necessaria per la loro sopravvivenza. Un unico obiettivo: riscoprire quel desiderio di fare musica insieme che, com’è noto, aveva iniziato a scricchiolare negli estenuanti mesi del tour di supporto a “Vitalogy”.

L’uscita dal tunnel di una crisi apparentemente insanabile ha il suono di tredici brani maturi, poliedrici e sorprendenti. L’avvio del disco, in questo senso, è assolutamente emblematico. “Sometimes” apre le danze nella maniera più lieve e delicata possibile. Neppure l’ombra della carica anthemica di una “Once”, della ferocia funk rock di una “Go” o della vivacità punkeggiante di “Last Exit”; come all’epoca dell’uscita notò David Fricke di Rolling Stone, la voce fine e quasi timida di Eddie Vedder, avvolta nelle note morbide del basso fretless di Jeff Ament, sembra uscire da un confessionale.

Un dolce trauma che viene subito spazzato via dall’esplosiva “Hail, Hail”, uno strano inno al vero amore visto attraverso gli occhi di un uomo che, al contrario, è intrappolato in una relazione tossica. Le chiare influenze worldbeat della serenissima “Who You Are” e della nervosa “In My Tree”, rese particolarmente evidenti dai ritmi tribali scanditi dalla batteria di Jack Irons, sono a dir poco spiazzanti: due bocconi amari per gli eterni nostalgici di “Ten”.

Al rock solare e allegro di una “Smile” dal gusto acido fa da contraltare la delicata tristezza folk dell’acustica “Off He Goes”, una ballad semplice ma estremamente elegante in cui Vedder, forse afflitto dai sensi di colpa per un qualche misfatto a noi sconosciuto, ammette di essere un pessimo amico. Come liberarsi di questo terribile peso? Sembra impossibile lavare i panni del peccato nella lordura garage rock della cattivissima “Habit”, nelle acque rese torbide dal blues elettrico di “Red Mosquito” o nel sangue di cui sono intrisi i sessantadue secondi della violenta “Lukin”.

Per la purificazione bisogna attendere la meravigliosa ed emozionante “Present Tense”, tra le cui soffici atmosfere sognanti Eddie Vedder, stanco dei rimorsi e dei demoni che lo affliggono, riconosce l’inutilità del rimuginare sugli errori commessi nel passato e decide di andare oltre, pronto a vivere appieno il presente. Appagato da questa nuova consapevolezza, il cantante di Evanston abbandona momentaneamente il microfono per lasciarlo nelle mani del chitarrista Stone Gossard, un po’ impacciato nel comunque irresistibile divertissement ramonesiano “Mankind”.

Una parentesi di spensieratezza dal leggero sapore pop punk prima di affondare nel buio di “I’m Open”, uno spoken word dai toni cupi in cui vengono descritti i pensieri di un uomo steso su un letto che, seppur rinchiuso in una camera senza porte, continua a sperare nell’arrivo di una presenza in grado di farlo sentire ancora vivo. Un’illusione di affetto e umanità che, a mio modesto parere, si fa reale nella conclusiva “Around The Bend”: una ninna nanna dalle sfumature calde e malinconiche in cui i Pearl Jam si divertono ““ e ci riescono in modo più che convincente ““ a fare il verso al country folk e al maestro Neil Young.

Una carezza al cuore per chiudere uno degli album più controversi, incompresi e snobbati mai realizzati dal quintetto di Seattle. Lo odiate? Lo amate? Fate tutti un po’ come vi pare. Per me “No Code” è l’ultimo vero capolavoro di Vedder e compagni. E non sono neanche un fan sfegatato del gruppo! A questo disco però sono così affezionato che mi risulta praticamente impossibile cogliere il benchè minimo difetto. Nessuna imperfezione, nessun riempitivo, nessun codice: le mie orecchie sono foderate di amore.

Data di pubblicazione: 27 agosto 1996

Tracce: 13

Lunghezza: 49:37

Etichetta: Epic

Produttori: Brendan O’Brien, Pearl Jam

Tracklist:

1. Sometimes

2. Hail, Hail

3. Who You Are

4. In My Tree

5. Smile

6. Off He Goes

7. Habit

8. Red Mosquito

9. Lukin

10. Present Tense

11. Mankind

12. I’m Open

13. Around The Bend