Probabilmente hanno veramente visto la morte in faccia, la fine di un elisir col brivido del successo, la morte per consumo o stanchezza del progetto Goat, e forse quel “oh” di stupore dice molto di più pratico di quanta enfasi possa aver generato questo incontro finale e fatale, tanto che siamo ancora qui dopo 6 anni dall’ultimo “Requiem” a chiederci forse qual’ è il senso di tutta l’operazione di questi bizzarri spiriti liberi scandinavi.

Non che la cosa desti chissà quale tipo di interesse oramai, anche se le note di stampa continuano a calcare sul mistero dell’origine dei nostri e sulla fantomatica origine ancestrale della musica, come se dopo appunto quattro album contasse ancora molto costruire una patina di disinformazione che chiaramente diventa oggigiorno un attimino superata.

Ma è anche vero che possiamo tranquillamente considerare questo argomento di second’ordine, lasciandolo ai nuovi adepti del rito svedese, tanto comunque e per fortuna, l’impatto sonoro, anche se meno incendiario giocoforza rispetto agli esordi, è sempre di primissimo livello, mini pasticche di tribalismo dance che a Santana verrebbero i brividi, wah wah hendrixiani belli strascicati, afro beat quanta ne serve (“Under no nation” con finale zorniano) ed esoterismo a palate, con le solite voci femminili che intonano una santeria psichedelica che comunque fanno simpatia e scuotono.

In soldoni, siamo al solito nel territorio della fiera dell’effimero altro che il mistero profondo, perchè tra inviti al morire (“Soon you die”) e altre bestialità sotto sotto vige il sacro fuoco del movimento, qualcosa di molto più tangibile e immediato che la conoscenza della sperduta cittadina dove il mito Goat si è forgiato, che rimane intatta e persevera l’opportunità di un musica come questa.

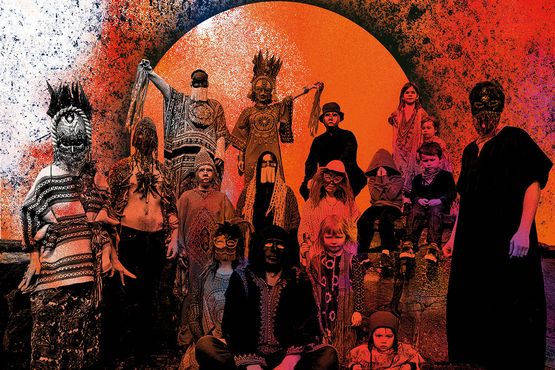

L’ensemble insomma ha ricaricato le pile dopo la pausa pandemica, uscendo dal guscio e spendendosi ancora per l’obiettivo comune, probabilmente quello di calcare i palchi dei prossimi mega festival che li ha sempre visti da subito tra i protagonisti laterali, si sente che sono diventati più sicuri dei propri mezzi e a volte si azzarda anche qualcosa di diverso (“Passes like clouds”). Ma il messaggio è molto più semplice della tecnica e emerge il preciso bisogno di questa musica di interrompere qualcosa di troppo definito o scritto, che liberi il momento, che dia una semplice boccata di ossigeno, per un pò farci attraversare da una musica sempre godibile e genuina, poi uno ci mette dentro quello che vuole: nel mio personalissimo caso, per ringiovanire il ricordo di una memorabile fine nottata del Primavera di qualche anno fa, in cui mi sono ritrovato in mezzo ad una specie di party mascherato, una festa animista colorata, maledettamente rigenerante pur nell’ora tarda, sprizzante energia e ritmo, dei canti surreali from the outer space, una cerimonia felice e gioiosa che appunto ogni tanto serve e che con una mai sopita frequenza dischi come questo aiutano a ricreare.