| Il sogno americano finisce a “Revolutionary Road”. Finisce nella villa suburbana dei Wheeler, la casa – la vita – che ogni coppia avrebbe desiderato nel 1959: belli, giovani, con due figli, con un’ottima posizione nella cittadina in cui vivono. Sam Mendes torna ad “American Beauty”, alla distruzione della famiglia borghese, delle sue certezze e della sua tranquillità , torna a scavare nell’apparenza, a trovare gli angoli bui di una felicità artefatta, e lo fa in modo lucido e spietato, puntando dritto sul consolidato mito dell’America innocente degli anni cinquanta, su quelli che sono stati sempre definiti iconograficamente come gli ‘happy days’. Il malessere serpeggia costante, lasciando soltanto la fantastica tregua di una festa di giovani, in cui Jack ed April si osservano da lontano, e parlano, e si innamorano confidandosi le loro reciproche e velleitarie ambizioni, quelle di chi vuole recitare e quelle di chi vuole vivere sentendo le cose (Jack Wheeler, sei la persona più interessante che io abbia mai conosciuto…): come si può reagire alla frustrazione della scoperta di non avere un talento? Come si può reagire alla consapevolezza di non poter sfuggire alla routine di giorni tutti uguali? Una vita da pendolare con un ottimo stipendio lui, una sorte tramandata di padre in figlio (lui chiede invano al suo capo se si ricorda del suo vecchio, uno che ha lavorato per vent’anni in un’azienda senza lasciare uno straccio di ricordo di sè), un destino da madre di famiglia e perfetta casalinga lei. Potrebbero (hanno abbastanza denaro per farlo), ma non ne hanno le capacità : se lui lo sa, lei sembra non accorgersene. Se lui riesce ad entrare nello schema del buon vicinato, dei piccoli tradimenti, della tranquillia solidità del non-rischio, consapevole di non avere nulla da mettere sul piatto, lei non riesce a rassegnarsi, pur vedendo tramontare tutti i suoi tentativi di emergere come attrice, e finisce con il fallire come donna. Semmai, l’unica pecca del film è quella di essere eccessivamente verboso: c’è il personaggio del folle che riassume la sua morale, ed è l’unico che nella sua pazzia riesce a dire le cose francamente: a “Revolutionary Road” tutto è finto. Ed è un peccato, perchè quando Mendes si affida a Roger Deakins (Di Caprio che si aggira nella sua casa buia e ormai vuota, concendendosi all’alcool, incapace di comprendere perchè sua moglie non sia felice), il film sembra farsi e dispiegarsi da solo. |

|||||

|

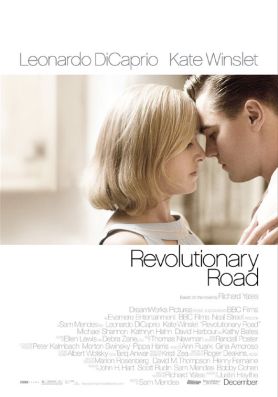

REVOLUTIONARY ROAD di Sam Mendes

Regia di Sam Mendes, 2008

drammatico