Due cose non mi piacciono: i proclami generazionali e i sensazionalismi. Non mi piace neanche assistere a un concerto in uno stanzone in cui la temperatura percepita è di cinquanta gradi centigradi, ma sono dettagli. Questo modo difeso e attento di procedere nei confronti dell’arte ha l’inequivocabile vantaggio di proteggerti da cotte stupide, evitare di farti vergognare dei tuoi acerbi gusti giovanili o di scrivere recensioni incendiarie di cui potresti pentirti dopo due anni. In questo caso, temo, tutti i buoni propositi vengono meno. Ai detrattori di Micah P. Hinson: è vero, il ragazzo sa benissimo chi sono Woodie Guthrie, Bob Dylan, Johnny Cash, Leonard Cohen e Willie Nelson ed è vero, ha studiato. Quindi prima di sentirci dire che dovremmo ripassare tutta l’emerita discografia dei songwriters mistico-sofferenti in questione, mettiamo le mani avanti.

Lo sappiamo, ma non ci interessa.

Micah P. Hinson sale sul palco con la sua chitarra acustica elettrificata e citazionista (l’adesivo “This machine kills fascists” l’ha rubato a Guthrie). Beve acqua, non whisky, dice poche cose , ma evocative: Memphis, Texas, questa canzone parla del padre di un mio amico che ha mandato a puttane la famiglia e del mio amico che ha mandato a puttane sè stesso, biascica qualcosa a proposito dell’Italia che si ritira ai mondiali e poi ammette candidamente di non capirci comunque niente, di pallone.

Queste sono le cose che ha detto.

Poi ci sono le cose che ha cantato. Apre e chiude la sua ora e mezza di concerto con due pezzi dall’esordio “…And the Gospel of Progress”, “Beneath the Rose” e “Close your eyes”. Nel mezzo, ripercorre passi anche insoliti della sua straordinaria e prolifica carriera, senza variazioni eclatanti. Restano i testi, il modo in cui suona, più consapevole che timido, perchè la sua mano è ferma, e la voce lo è altrettanto, esclusa una stonatura molto dylaniana nel finale. Dall’ultimo album propone solo i pezzi che non risentono dell’assenza degli archi, e forse è un peccato.

Nel mezzo c’è spazio anche per la moglie di Micah P. Hinson: il suo arrivo è talmente evocativo che ti aspetti che i due aprano la bocca per intonare “Ring of fire”, mentre di fatto non succede nulla. La ragazza si dondola, assume un’espressione devota, ma non emette alcun tipo di suono. Ritengo che il significato di questa scenetta, mentre in giro noto facce tese che ipotizzano la nascita di una Yoko Ono del folk (malgrado non ci sia una band da distruggere), o peggio ancora di una nemesi che riesca a eguagliare i danni fatti da Patti Scialfa con Springsteen, non sia quello di introdurre una nuova artista in circolazione, ma solo di condividere uno spazio che per Hinson è importante. Il tutto si chiude con un bis, il duetto panteista biblico “God Is Good”, e “This Old Guitar”, che parla di tutto quello che Micah P. Hinson sa fare: costruire nostalgie, di oggetti che non si sono mai posseduti.

Il risultato è Micah P. Hinson, anche in un live dimesso e faticoso, ha l’ansia di essere postumo, protende verso pagine più nobili e belle di quelle che potrebbero mai essere scritte su di lui adesso e sembra aspettarti al varco del suo e del tuo declino, come a dire ‘beh, cosa ti aspettavi, sono solo un ragazzo, che diamine’. Cose del genere non hanno bisogno di detrattori, hanno bisogno di essere difese, malgrado tutti i buoni propositi e i cattivi sospetti.

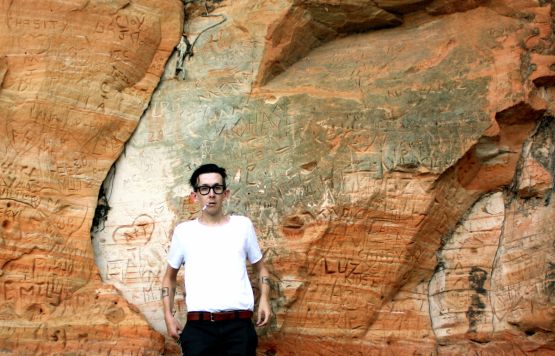

Credit: El Humilde Fotero del Pánico (CC BY-NC 2.0)