Mi innamorai dei Tindersticks un’estate di tanti anni fa, quando vidi la copertina di “Can our love” campeggiare su quella del Mucchio Selvaggio. Si trattava di un ritratto in primo piano di Stuart A. Staples in compagnia di un placido asinello, un’immagine bucolica e notturna al tempo stesso, evocativa nella sua semplicità e carica di significati nascosti, come del resto tutta la musica del gruppo londinese.

Di tempo ne è passato molto da allora, i Tindersticks oggi hanno alle spalle una nutrita discografia, e solo due anni fa hanno tirato fuori dal cilindro un disco all’altezza dei capolavori del passato, quel “The waiting room” che nel duemilasedici metteva in fila undici nuovi pezzi da annoverare in assoluto tra le cose migliori mai uscite fuori dalla penna di Staples.

Al contrario, la discografia del musicista nativo di Notthingam consta di soli tre titoli, l’ultimo dei quali risalente a quando i nostri azzurri alzavano al cielo la coppa del mondo a Berlino: la sua nuova fatica arriva quindi dopo ben dodici anni di attesa, e come vedremo si tratta di un lavoro complesso e difficilmente inquadrabile.

Se il precedente “Leaving songs” rappresentava una pregevole raccolta di canzoni in sostanza non eccessivamente difformi da quelle dei Tindersticks, stavolta il discorso è completamente diverso, qui siamo infatti di fronte a musica accomunabile più che altro a quella del “comparto cinema” della band, ossia le numerose colonne sonore che i nostri hanno composto nel corso degli anni per pellicole come “Nènette et Boni” o “Trouble every day”: Brani dal sapore cinematico quindi, scritti per un film che non esiste se non nella testa del suo autore, ma che della musica della band madre contengono l’inquietudine espressa sempre sul filo della paranoia.

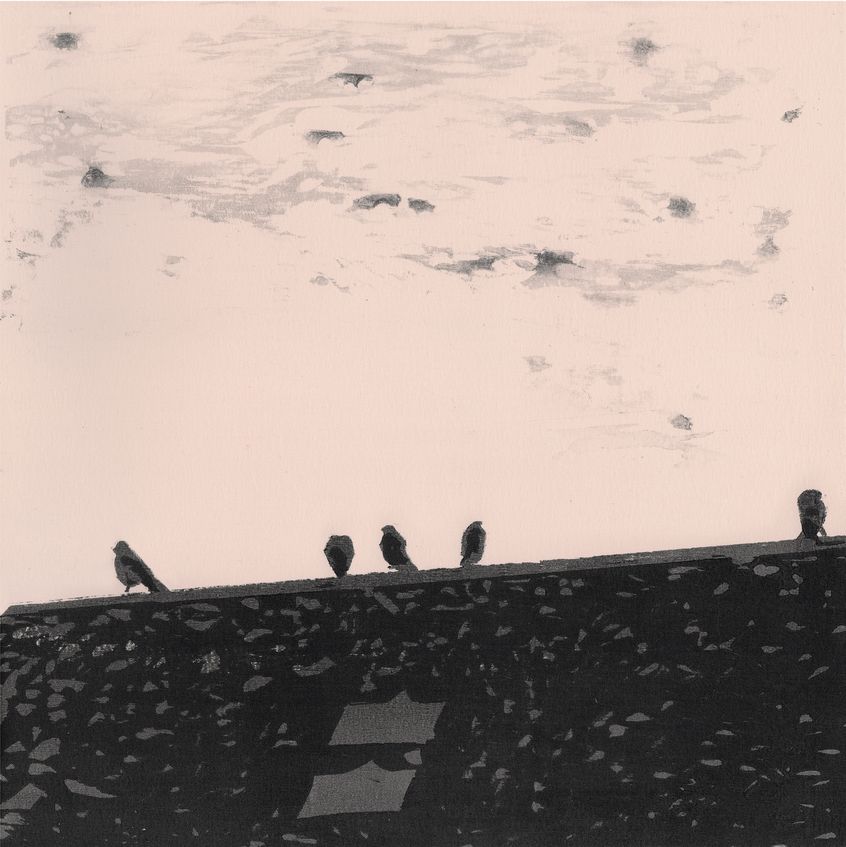

“Arrhytmia” è un lavoro composto di soli quattro pezzi, uno dei quali (“Music for a year in small paintings”) dura ben trenta minuti, mentre gli altri tre occupano il resto dei cinquantaquattro minuti del disco, e tutti concorrono a dipingere un bozzetto dalle tinte fosche, a cavallo tra il folk decadente, lo spoken word e il jazz fumoso e notturno di stampa Waitsiana. Un album questo che fa della cura e dell’estrema raffinatezza il suo inconfondibile marchio di fabbrica, ma che forse sarebbe stato più adatto come colonna sonora dei crepuscolari tramonti autunnali, piuttosto che accompagnare le nostre calde e sudate serate estive.