Eravamo reduci dalla trionfale serata parigina in cui i Bis avevano letteralmente incendiato il palco e questo, forse, non è stato un bene per lo Star Shaped Festival, perchè le nostre aspettative (già alte) si erano ancora di più alzate dopo l’adrenalina della sera precedente: volevamo mantenere alto quel tasso qualitativo e forse è anche per questa nostra voglia di perfezione che, nell’edizione londinese dello Star Shaped Festival 2019, non riusciamo a non notare qualche ombra insieme a delle immancabili e doverose luci. Sia chiaro, l’organizzazione è sempre perfetta, i tempi sono rispettati alla grande, l’acustica dell’ O2 Forum Kentish Town è ottimale, i bar hanno una buona birra, il pubblico inglese (età media davvero alta) è cordiale e gli basta vedere la mia maglietta dei Menswe@ar per riempirmi di complimenti, noi stiamo parlando della performance delle band.

Andiamo con ordine. Arriviamo alle 16.00 circa al locale e sul palco troviamo già i Salad impegnati nel loro show. I soliti Salad verrebbe da dire, sempre con i Pixies nel cuore ma sempre con il costante problema di non riuscire a scrivere (ne ora ne in passato) una melodia particolarmente memorabile. Marijne Van Der Vlugt ci mette la buona presenza ma oltre a “Drink The Elixir” c’è poco o nulla. Alle 17.00 è tempo dei redivivi Geneva e qui la media si alza tantissimo. Alla fine il loro show sarà il più riuscito dell’intera giornata. La formazione ha fatto ben pochi concerti dopo la reunion, ma sembra già rodatissima. Gli intrecci chitarristici che fondono wave e suggestioni più eteree e morbide (ma occhio perchè in alcuni momenti le esplosioni chitarristiche hanno ben saturato l’aria) si sposano magicamente con la voce di Andrew Montgomery, ancora da capogiro. Il suo falsetto si alza altissimo e arriva a toccare il paradiso: pelle d’oca. La band pesca dai due dischi (tra l’altro appena ristampati con l’aggiunta delle b-side, acquisto consigliatissimo!), con il secondo che assume realmente dei contorni nuovi rispetto alla resa in studio. Certo, quando partono magie come “Into The Blue” (suonata velocissima e con una potenza impressionante), “Further” o “Tranquillizer” c’è da perdere letteralmente la testa. La sorpresa più bella ed emozionante del Festival è senza dubbio questa. Bello vedere poi la band in zona merchandising, impegnata a firmare vinili e CD e a ricevere una grande dimostrazione d’affetto da moltissimi presenti.

Con gli Space il locale è già murato. Sempre molto attesa la band di Tommy Scott, che dal vivo risulta essere più che coinvolgente per i presenti, con l’attenzione altissima al groove e al ritmo. Si balla volentieri con gli Space e la sala gremita risponde con entusiasmo: ogni canzone è cantata da tutti e la band dimostra di avere uno zoccolo duro di fan decisamente carico. Continuo ad essere sempre un po’ freddino verso la loro proposta melodica, ma è innegabile che se si vuole fare 4 salti in bilico tra spunti elettronici ed indie-pop un po’ sbilenco, beh, loro sono (ancora) decisamente utili alla causa.

Con i Dodgy si va sul sicuro. Devo dire che stasera li ho visti un po’ più “scarichi” (se mi passate il termine) rispetto ad altre esibizioni a cui avevo assistito in passato, ma anche un loro concerto non strepitoso, diciamo così, risulta comunque sempre più che apprezzabile e godibile. Forse erano un po’ stanchi i ragazzi, d’altra parte stanno suonando davvero tantissimo. Il disco “Homegrown” viene suonato integralmente ma le inclusioni di “In A Room” e sopratutto “Good Enough” (piazzata giustamente in chiusura) scaldano a dovere la platea che canta e balla. Peccato per l’assenza dei fiati, che danno sempre una marcia in più nelle loro esibizioni.

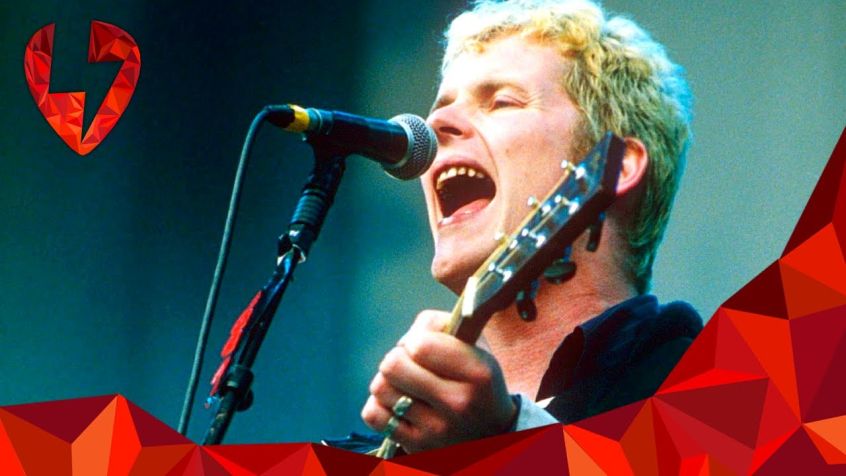

La chiusura della serata spetta a John Power e ai suoi Cast. La prima sorpresa è non vedere alla chitarra Liam “Skin” Tyson ma Jay Lewis, che di solito nei Cast è il bassista. Vabbè, non stiamo certo parlando di un novellino (il suo dovere lo fa più che egregiamente), ma mi spiace non vedere il barbone di Liam sul palco. John, come da un po’ di tempo a questa parte, sfoggia i suoi biondi capelli lunghi, il consiglio sarebbe quello di rivedere un po’ il look. Il set dei Cast si divide in due parti. La prima con Power che imbraccia la chitarra a custica e spinge maggiormente sull’anima folk-pop della band e qui i sussulti sono davvero pochi (esclusa la hit “Funtime”) e poi una seconda parte di concerto in cui il lato rock sale di tono: John prende la chitarra elettrica e si lascia impossessare un po’ troppo dallo spirito di Angus Young con mezzi assoli e canzoni che un po’ si stiracchiano. La botta è quella giusta, certo, con quei classici rimandi a Who e Kinks che da sempre apprezziamo nei Cast, ma la semplcicità e l’immediatezza sarebbero più che gradite invece che allungare il brodo tra intro o finali inutili. Anche il cantato di Power prende vie strane e certe volte mi infastidisce. I classici non mancano, ovvio, ma al di là del piacere di sentire delizie melodiche come “Guiding Star” e “Alright”, ecco, c’è qualcosa che non ci convince a pieno. Forse la verità è che i Cast non ci sembrano il gruppo adatto a chiudere una serata simile. Big, certo, ma non così tali da fare gli headliner.

Avevo grosse attese sul dj set che seguiva la giornata concertistica e pure qui mi tocca essere critico. Per una serata che si professa come “memoria storica e portavoce del vero britpop” l’assenza assoluta di band minori (tra virgolette!!!) e un minimo ricercate non è davvero un buon segno. Troppo facile centrare il bersaglio con la ripetizione infinita di brani di Oasis, Shed Seven e Stone Roses. Pubblico in delirio certo, ma quando è troppo è troppo, perchè comunque la cosa dimostra anche una pigrizia musicale dei DJ assolutamente non indifferente.

Vabbè. In conclusione, come si diceva, luci ed ombre, ma, nonostante questo, il polso del britpop batte ancora bene ed è questo quello che conta.