Il pericolo del tributo, dell’agiografia a tutti i costi, della facile retorica di fronte ad una divinità impalpabile ed intoccabile della musica del nostro tempo è davvero diffuso .

Chissà quanti si limiteranno all’esaltazione dell’ennesimo disco di sua maestà Bob Dylan, ora che siamo in un momento storico dove solo il nome fa la recensione e gli ascolti di un album sono sempre più frammentari e frettolosi, quando in altri tempi il gioco contrario preferito era quello di stroncarlo per partito preso, perchè nel novero dei “dinosauri” da ignorare.

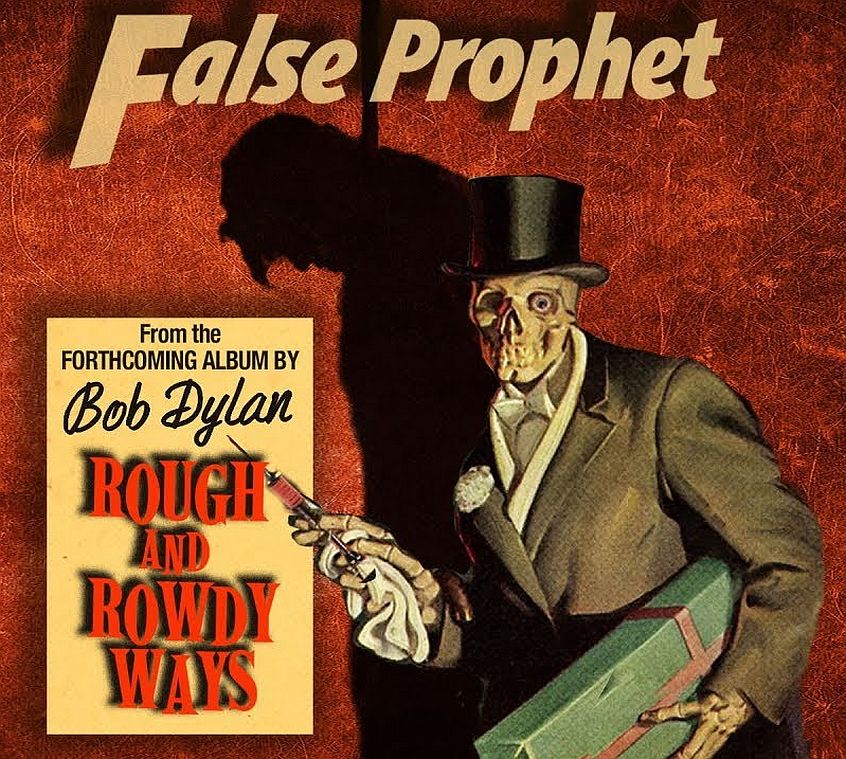

Nessun inchino ma una sincera ammirazione per questo nuovo “ROUGH AND ROWDY WAYS”, che, giova ricordarlo, è il primo disco di inediti del nostro dopo ben 8 anni, considerando l’ubriacatura per i tradizionali del grande song book americano, dopo che negli anni ’90 incise due album sempre di cover dedicati al folk tradizionale sia del Nuovo Mondo che del vecchio Regno Unito. Ho utilizzato non a caso un termine che evoca una sbornia, in quanto l’ascolto fu sì inebriante, ma pure eccessivo fu dedicare ben 3 album (di cui l’ultimo triplo) ad una tale rilettura.

L’attesa per questo ritorno era pertanto ad alta gradazione, soprattutto per chi conosce il percorso discografico di Bob e ricorda bene che dopo i controversi (e a tratti davvero bui) anni ’80, a cadenza quasi decennale riuscì a sfornare in maniera inaspettata due conclamati capolavori quali “Oh Mercy” nel 1989 e “Time out of Mind” nel 1997.

Capolavori di tale portata (inutile davvero ricordare i suoi anni ’60 e ’70, che sono al di là di qualsiasi classifica”…) non si sono più ripetuti e negli ultimi vent’anni, complice sempre il suo “Never Ending Tour”, pare si sia adagiato in uno stile vintage ed elegante, ma a tratti un po’ troppo monolitico, che abbracciava un po’ tutte le sue influenze fino alle concessioni al songbook altrui citate in apertura.

Questo nuovo lavoro non è quel capolavoro di cui molti si sono affannati a declamare dopo due ore dall’uscita, ma un lavoro riuscito che merita un 7 pieno.

Giova alla sua riuscita l’abbondanza di splendide ballate rispetto (finalmente) ai pochi blues canonici, che troppo spesso erano disseminati nei lavori degli anni 2000.

Nessuno o quasi come Dylan del blues ne ha una conoscenza enciclopedica e ne sa cogliere le infinite sfumature, nonostante la semplcità della sua struttura, ma troppo spesso i suoi blues seguivano un canovaccio che diveniva via via più stanco.

Ciò che ho apprezzato in questo album è l’eredità dell’uso della voce, meno gracchiante e molto più curata, mutuata dagli ultimi dischi di cover (non è Sinatra ovviamente, ma la sua voce cosi particolare e spesso diversa nelle varie fasi della carriera è sempre fonte di fascino); le ballate che rinnovano lo stile vintage degli ultimi vent’anni ma con, a tratti, quel suono enigmatico e rarefatto delle produzioni di Lanois, che partorirono i due dischi rispettivamente del 1989 e del 1997 che tutti abbiamo amato.

Anche i blues non sono male, anche se nulla di straordinario, ma uno come “Goodbye Jimmy Reed” è stavolta assai godibile.

In chiusura “Murder Most Foul” , una nuova cavalcata dal minutaggio elevatissimo (quasi 17 min), che capolavoro non è ma non stanca affatto e che trovo più riuscita del tentativo fatto su “Tempest”.

Senza scomodare paragoni inappropriati e troppo lontani nel tempo, un Dylan da promuovere, in una scala che lo vede superiore a “Together Through Life” (2009) e ” Tempest”(2012) ed in buona compagnia di “Love and Theft” (2001) e “Modern Times” (2006).