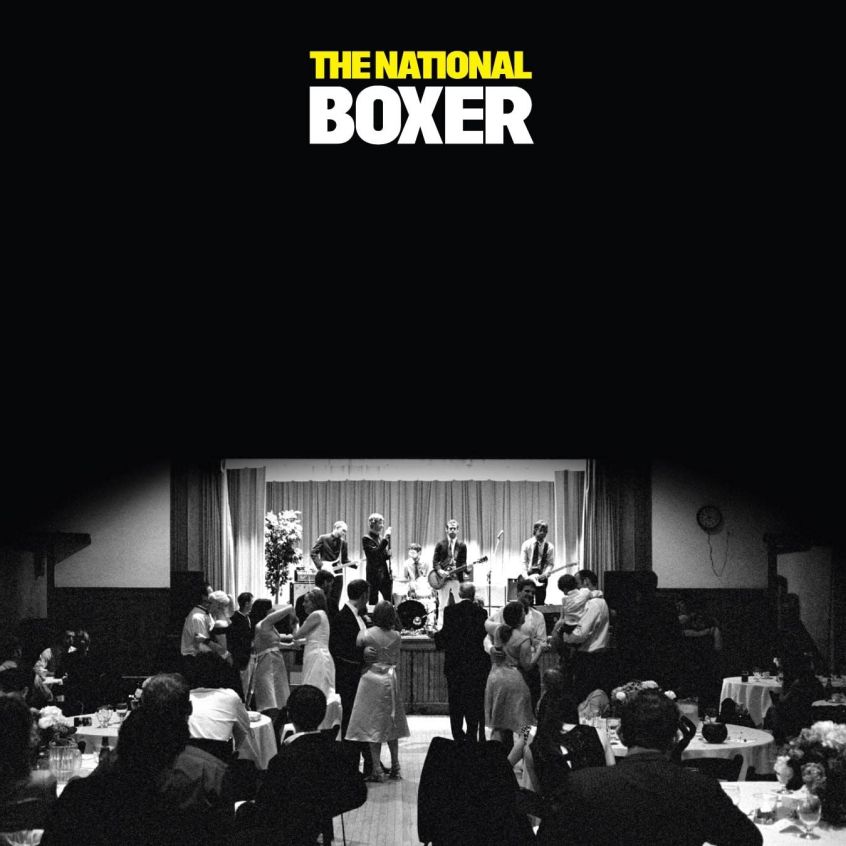

Ci sono copertine che dicono più quanto si possa pensare, il cui messaggio va addirittura ben oltre le aspettative delle stesse band che le hanno ideate. Prendete ad esempio lo scatto scelto per la cover del quarto album dei National: c’è un gruppo che si sta esibendo su di un palco, alcune persone sono intente a danzare mentre altri avventori sono comodamente seduti a sorseggiare placidamente i loro cocktails, su tutto questo campeggia un’enorme e ostile oscurità , la quale si erge minacciosa sulla scena, quasi a voler ingoiare completamente la band.

E quell’immane massa oscura dieci anni fa pareva veramente gravare sulle teste di questi cinque musicisti non più giovanissimi, per i quali il successo -dopo tre album e un EP- sembrava non essere più a portata di mano.

Alla fine degli anni novanta Matt Berninger e le due coppie di gemelli (?!) composte da Aaron e Bryce Dessner e Scott e Bryan Devendorf formano i National, quintetto di ragazzi dell’Ohio unito dalla passione comune per la musica indie americana, i cinque arrivano da diverse esperienze musicali e hanno tutti dei lavori sicuri che però vanno loro molto stretti; la musica in fondo ha sempre fatto parte delle loro esistenze, perchè non provare a farne una professione vera e propria?

Berninger e compagni si trasferiscono armi e bagagli a New York per tentare la sorte, capiscono però quasi subito che l’esperienza non sarà delle più semplici, c’è infatti tutto un mondo che sta cambiando molto velocemente intorno a loro. Se da un lato la città pare essere di nuovo al centro di interessanti fermenti creativi (Pensate agli Strokes, agli Interpol, agli Yeah Yeah Yeahs, Liars e a tante altre band che iniziano a muovere i loro primi passi scavando nella polpa della grande mela), dall’altro c’è da fare i conti con le ansie e le paure generate dall’attentato alle Torri Gemelle dell’undici settembre duemilauno.

Non esattamente quindi il clima migliore per cercare di imporsi nella scena rock del tempo, il rischio è quello di rimanere incastrati senza possibilità d’uscita tra il party trendy di Casablancas & co. e i sussulti di machismo della scena nu metal, che pare rappresentare la colonna sonora ideale per i venti di guerra alimentati dall’amministrazione Bush: in mezzo a tutto questo chi presterebbe attenzione a questi colletti bianchi dell’indierock che sembrano guardare a gruppi come Wilco, Tindersticks, e American Music Club ?

In effetti per loro le probabilità di riuscita non sono molte, e -à§a va sans dire-del loro primo lavoro omonimo si accorgono in pochi, l’attenzione dei media è tutta per i (finti) fratellini White e per la rivoluzione copernicana attuata dai Radiohead con la doppietta da capogiro composta da “Kid A” e “Amnesiac”, insomma si trovano davvero poche traccie di loro su riviste e siti specializzati.

Non tanto meglio andrà nel duemilatrè con “Sad songs for dirty lovers”, album in cui il gruppo riesce finalmente a pacificare le due anime che spingono incessantemente al suo interno (quella classicamente americana e quella che invece guarda alla rinascente scena new wave anglosassone), generando una forza centrifuga dalla quale scaturiranno canzoni di assoluta rilevanza. Da questa sintesi avranno origine brani di straordinaria bellezza, come una “Slipping Husband” che sembra uscire direttamente dalla penna di Nick Cave, due taglienti rasoiate Britrock come “Murder me Rachel” e “Avaible”, fino a quei due incredibili apocrifi Coheniani che corrispondono ai titoli di “Lucky You e “Fashion coat”. A tutto questo però al tempo presteranno l’orecchio davvero in pochissimi. Come ricorda lo stesso Berninger nel documentario “Mistaken for Strangers” non sono poche le volte in cui i locali in cui si esibiscono i National sono completamente vuoti, e lui si ritrova sovente a fine serata a piangere disperato nel letto per quello che ai suoi occhi doveva acquistare sempre di più le dimensioni di un enorme fallimento.

Molti avrebbero appeso microfono e strumenti al chiodo ma la fortuna per una volta bussa alla porta della band, della quale finisce per accorgersi l’importante etichetta Beggars Banquet Records. Sotto l’egida della casa discografica britannica i National pubblicano nel duemilacinque “Alligator”, una sorta di nuovo inizio per il gruppo, disco in cui sono presenti tutti i prodromi di quello che sarà il loro suono da quel momento in poi.

Certo, ora qualcosa inizia a muoversi intorno a loro ma non basta, il tour dei National dell’estate di quell’anno tocca anche il nostro paese ma i presenti alle loro esibizioni sono sempre poche decine. Tutto pare andare ancora troppo lentamente, la svolta sembra non arrivare mai, e se conosco il fatalismo dell’allampanato crooner di Cincinnati sono sicuro che nemmeno lui ci sperasse più tanto.

A questo punto del nostro racconto dobbiamo fare un salto, non indietro come accade normalmente, bensì in avanti, precisamente al duemilaotto, anno che vede la pubblicazione del film di Vincent Moon intitolato “A Skin, a night”, pellicola che racconta le difficoltose registrazioni di Boxer e che viene allegata alla raccolta di rarità ed outtakes uscita con il titolo “The Virginia EP”.

Avete mai visto un documentario musicale riguardante le registrazioni di un album importante? mi riferisco a quei dischi che hanno segnato in qualche modo la storia della musica o perlomeno di una band, quei lavori che nell’economia della vita artistica di un gruppo rappresentano un prima e un dopo: ecco, se avete capito a cosa mi riferisco e avete visto “A Skin, a Night”, vi renderete conto che al suo interno non troverete traccia dell’esaltazione creativa che pervade un gruppo di persone che è lì lì per tagliare un traguardo significativo, no, nulla di tutto questo, quella che si percepisce dalle immagini che scorrono sullo schermo è una cupa tensione da “o la va o la spacca”, una fosca atmosfera complessiva appesantita ulteriormente dalla plumbea fotografia scelta per l’occasione.

Sono certo che se Boxer non si fosse rivelato il successo che tutti conosciamo i National con ogni probabilità oggi non sarebbero più con noi, fortunatamente le cose sono andate come tutti sappiamo e il disco arriva regolarmente nei negozi a fine maggio di dieci anni fa, in un periodo di grazia per la musica indipendente che vede gruppi come Arcade Fire, Shins, Lcd Soundsystem, Wilco, Battles, Animal Collective, Of Montreal e tanti altri pubblicare alcuni tra i titoli più importanti delle loro produzioni.

Parlando della copertina di questo disco abbiamo sottolineato quanto l’oscurità che ne ammanta gran parte illustri in maniera significativa il mood di tutte e dodici le tracce da esso contenuto, un’assenza di luce che nel percorso che porta alla fine dei suoi quarantatrè minuti sia fa via via sempre meno consistente, fino a quel liberatorio “Gospel” finale che alleggerisce il tutto con la sua rassicurante dolcezza.

Ad aprire le danze è quella “Fake empire” che nel giro di poco tempo sarebbe diventata un po’ il manifesto della band, brano che rappresenta la perfetta antitesi della sferragliante “Mistaken for strangers” che nel marzo precedente annuncia al mondo il prossimo arrivo del nuovo album della band nativa dell’ Ohio. Sono due brani questi che fanno da introduzione ad un lavoro ricco di soluzioni sonore vincenti, come l’inarrestabile controtempo della batteria di Bryan Devendorf, vero e proprio tappeto sonoro che detta il tempo per tutta la durata del disco, elemento che da Boxer in poi diverrà l’inimitabile marchio di fabbrica della musica dei National.

La crisi economica che di lì a poco avrebbe colpito il mondo è ancora lontana, ma in qualche modo Boxer nelle sue liriche riesce a decifrare le ansie dell’uomo moderno, le cui certezze vanno via via sbriciolandosi sotto i piedi, il tutto attraverso una maturità di scrittura difficilmente riscontrabile in altre band del periodo, che magari fino a quel momento hanno raccolto di più interpretando esclusivamente il lato ludico della vita, senza rendersi minimamente conto che la festa stava per finire, e che la realtà avrebbe presto presentato il suo salatissimo conto. Di questo pare accorgersi il candidato democratico alle presidenziali statunitensi che si terranno nell’autunno del duemilasette, quel Barack Obama che sceglie proprio “Fake Empire” come pezzo portante della sua campagna elettorale, proprio lui, che sembra incarnare perfettamente la nuova grande speranza bianca evocata da un’ altra canzone dei National, quella “Mr November” (presente su Alligator) che diventerà un altro importante inno Obamiano intonato a gran voce dai sostenitori del futuro due volte presidente degli Stati Uniti.

“Boxer” è un lavoro solido, senza sbavature, che si compatta tutto intorno alla ormai celeberrima voce baritonale voce di Matt Berninger e alla batteria di Bryan Devendorf, veri e propri cardini principali attorno ai quali ruotano sapientemente tutti gli altri elementi, donandoci così canzoni nervose e ricche di pathos come “Brainy”, “Squalor victoria”, “Green Gloves” (che riprende in parte il testo di “Twentynine years”, brano apparso nel primo album), fino a quella “Apartment story” che regala uno squarcio di luce con le sue ritmiche sostenute e apertamente pop.

Ed è proprio il video di “Apartment story” a riprendere palesemente il concept della copertina di “Boxer” sviluppandolo, raccontandoci di cosa accadeva in quel momento in quella sala da ballo e come quella oscurità sia stata allontanata (lasciando così spazio in copertina alla colorata scultura ad opera di Mark Fox per la cover del successivo “High Violet”), narrandoci di come una band a cui nessuno prestava la minima attenzione sia riuscita a conquistarci tutti senza che nemmeno ce ne accorgessimo; proprio quando eravamo intenti a pensare a tutt’altro Matt Berninger ha compiuto il suo piccolo miracolo, fatto di romanticismo e malinconia, humor e attenta osservazione della nuova realtà che si stava palesando all’orizzonte, riuscendo nei suoi brani a cantarci dell’età adulta e delle sue contraddizioni, fatte di sogni infranti e nuove speranze da conquistare il più in fretta possibile, perchè il tempo corre via velocemente e non presta attenzione a chi è rimasto indietro.

Come i protagonisti del clip che accompagna questo pezzo abbiamo inconsapevolmente iniziato a cantare e ballare, dando il via ad una festa che ancora oggi non accenna a finire, un party all’interno del quale questi cinque signori elegantemente vestiti hanno conquistato il centro del palco, assurgendo al ruolo di band più influente uscita fuori dal calderone dei difficili anni zero, scacciando via, dopo tanti sforzi, ogni massa oscura che ci impediva di godere della musica dei National.

The National – “Boxer”

Data di pubblicazione: 22 Maggio 2007

Tracce: 12

Durata: 43:05

Etichetta: Beggars Banquet Records

Tracklist:

1. Fake Empire

2. Mistaken for Strangers

3. Brainy

4. Squalor Victoria

5. Green Gloves

6. Slow Show

7. Apartment Story

8. Start a War

9. Guest Room

10. Racing Like a Pro

11. Ada

12. Gospel