Produttrice e cantante, penna e sintetizzatore: Kelly Lee Owens, gallese classe 1988, ha debuttato sulle scene solo tre anni fa, nel 2017, con un album, omonimo, che aveva fatto già ampiamente ravvisare qualità e sostanza di fattura pregevolissima, specie nell’idea di un’interpretazione nuova e decisa della musica da club abile a spostarsi con naturalezza, a più riprese, nel pop.

Tre anni, da “Kelly Lee Owens”, che hanno segnato però quello che la stessa artista ha definito il periodo più buio e complesso della sua vita, racchiuso in una seconda fatica che rivela molte delle emozioni di questo processo, da angolature costantemente diverse, talvolta strette ed ammalianti, altre larghe e più idealizzate. La Owens cattura i paesaggi del suo mondo interiore con una costanza mai doma, dove le idee per tessere le trame subiscono variazioni al tema anche, e soprattutto, a gioco in corso. Sembra per questo un costante rimando a più anime, a due facce della stessa medaglia e dove il layout è un saliscendi di emozioni tortuose ““ ma molto vere ““, il racconto che la gallese confeziona in questo seconda prova.

L’apripista dell’album è una cover che lascia presumere subito le intenzioni: la reinterpretazione di “Arpeggi”, dei Radiohead, è una lenta suite elettronica dal mood etereo e trasognante, capace di far entrare subito l’ascoltatore nel mondo che Kelly Lee Owens disegna. Incipit che rimane invariato per “On”, ballata sophomore intrisa di significati personali e conferma, insieme a “Re-Wild”, delle capacità autoriali della trentaduenne. Nei colori che si fondono e che cambiano progressivamente faccia al disco, “Melt” è quello dai toni più nitidamente scuri: la traccia dichiaratamente club, nuda, cruda e decisa di “Inner Song”, che insieme alle esplorazioni progressive di “Jeanette” e le tinte IDM di “Night” palesano il lato estremo di quella intimità raccontata così, paradossalmente, priva di timore di uscir fuori.

Le linee dream pop hanno un corso sempre preciso, in “Line” così come “Wake-Up”, dove sbucano rimandi trip-hop e delicatissimi intrecci sonori a là Floating Points. Nel connubio tutto gallese con il leggendario John Cale, nel momento più slipstream in assoluto, “Corner of My Sky”, la narrativa spinge l’acceleratore verso i mondi aperti e luccicanti che la Owens accompagna a vedere, rendendo, nella traccia più riuscita, idea di una scrittura che matura, che persevera su una linea poliedrica degli elementi e degli strati con cui si articola.

Ciò che l’artista gallese sembra palesare è quella ricerca d’identità che la sua stessa ispirazione, talvolta più marcata e precisa ed altre meno in tiro verso una vera risoluzione, caratterizza molto bene quando alza il livello. Un capitolo che lascia, rispetto l’omonimo album di debutto, il rammarico di non aver forse definito meglio che passo tracciare, ma che ripropone con merito l’idea di un club multiforme, che riesce ad abbracciare più mondi da angoli diversi.

Sebbene la natura ondivaga del disco lasci domande su un intreccio che poteva rappresentare più deliberatamente questa evoluzione, l’artista gallese è rimasta molto attenta nello sviscerare tutte le influenze che circondano il suo mondo, facendoci addentrare a poco a poco in capsule dai colori sempre cangianti che lo rappresentano. “Inner Song” mette a nudo un interprete capace di prendere il testimone di una nuova scena rave che fa a meno del rave: ha solo bisogno di dimostrare, ancora di più, che le carte da giocarsi sono ancor più decisive di quelle che le abbiamo finora visto scegliere.

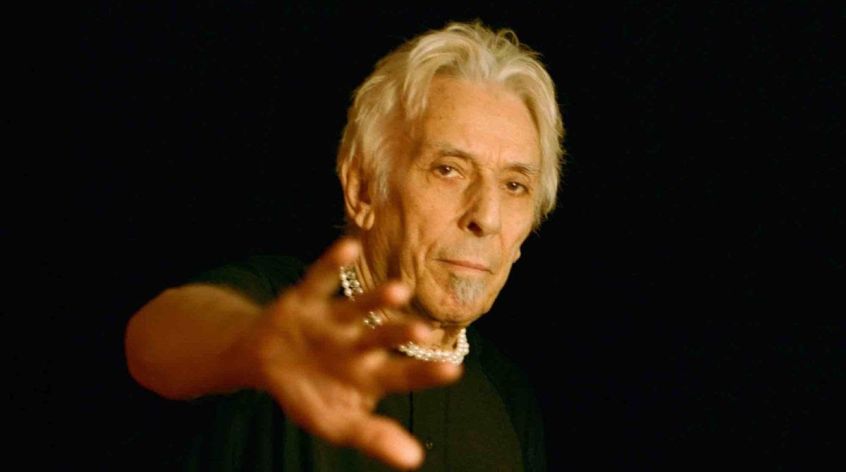

Photo: Kim Hiorthoy