Sono alla finestra che mastico molecole. Voglio almeno gustarmela questa cazzo di entropia mentre tutto inzia a finire dentro i miei occhi. Si salva il cuore ancora per un po’, artigliato a sangue in quella gabbia di ossa bianche. Non sei qui, non sei qui. Sei lontano. Guardo fuori e spacco le nuvole e questo è il mio mantra.

La vedo. Anche la maglietta che sta lì ad asciugare vibra e non è vento. Deve andare da qualche parte prima che inizi a sgretolarsi in una cascata di stupidi atomi. Prima che tutto finisca. E nella disgregazione cosmica tutti i pezzi che vagano sono gli unici che hanno un senso. Serve fede per tagliare nel magma, dritto fino in fondo. E da quando esistono i Verdena, l’entropia è una religione. A qualcuno hanno sempre dato fastidio, quando erano troppo giovani, troppo bravi o troppo poco bravi, troppo alti o troppo bassi. In fondo il vero problema se c’è è che sono troppo italiani evidentemente. E qui mi gusto un bel ghigno di circostanza. Sicuro, a qualcuno daranno ancora fastidio. Ottimo. Sono cose che fanno piacere, giuro.

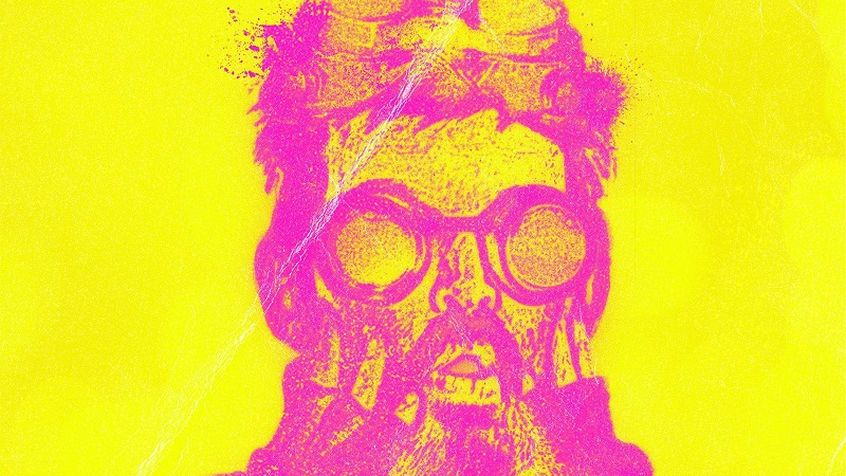

Al timone Capitan Alberto Ferrari batte ancora la bandiera pirata, anche in questa virata psych-stoner che prenderà pure alla sprovvista chi aveva amato certe brezze dell’ ottimo predecessore “Il Suicidio del Samurai”, ma che inopinabilmente farà la gioia delle orecchie e del cuore di chiunque abbia mai scambiato un brivido di risonanza tra la spina dorsale e le corde di una con una chitarra distorta. Io me lo immagino quel Henhouse Studio dei Verdena: di notte, illuminato dal bagliore caldo e rossastro di certi valvoloni che non si fanno più, che quasi si alza e si abbassa come dentro un ventre materno, mentre dietro i muri respira in vene lisce e questo è bene. Requiem perchè tutti i nostri eroi sono morti è vero.

Magistralmente autoprodotti il trio bergamasco sfodera un suono potente e Zeppeliniano da far paura, quel sound che su certi riff, “Muori Delay” in testa, farebbe venire la bava alla bocca a Jimmy Page e Tony Yommi. E mentre spostano l’aria, precipitano e si spezzano in schegge acustiche con “Angie” e “Trovami un modo semplice per uscirne” con il sempre validissimo Pagani, cavalcano un prog psichedelico spiraleggiante con “Il Gulliver” e “Sotto prescrizione del Dottor Huxley”, sempre avanti sinuosi e tantacolari come da Lovecraftiana citazione ne “Il Caos Strisciante”, fino alla sorprendente incursione onirica dal taglio acustico-spagnoleggiante di “Canos”. Incredibile a dirsi ma riuscitissima.

Alberto, Luca e Roberta infilano uno dietro l’altro una serie di centri pieni: dalle dinamiche e certi cambi spettacolosi ma mai teatrali, agli arrangiamenti sempre più serrati che su un terno secco chitarra,batteria,basso se vi riesce di contenere il fuoco sacro dell’irruenza dovreste sedervi e dargli di pause-rew-play cinque sei volte, a sentire bene come si fà . Come si fà a fare la differenza dico, tra il rock attitudinale e quello semplicemente suonato. La ricetta è ‘solo’ quella del punk, ma tanto su libri e spartiti sta roba non la insegnano. I ragazzi hanno un gran tiro. Punto.

Quindi è chiaro ormai: buttante in fondo al cesso l’hype d’oltremanica, tanto si disgregherà impreparato come tutto il resto. Abbiate fede nell’entropia e vedrete tutto. Tutto insieme, nello stesso istante senza bisogno di messa a fuoco.

E’ vero questo è un “Requiem”, ma queste campane non suonano per noi. Suonano con noi.

Io sono vivo, voi siete morti.