C’è stato un periodo in cui l’attrazione che i QOTSA avevano infuso coi loro primi succosi album si era dispersa, come raggomitolata su sè stessa attorno ai fasti del periodo stoner che fu, giunta successivamente verso lidi più mainstream perdendo un pò, vuoi per l’inesorabile passare del tempo vuoi per una proposta più monocorde, l’identità gloriosa di un tempo; nel frattempo però continuavano le impetuose esibizioni dal vivo, venivano sfornate “Desert Sessions” arrivate all’ennesima potenza e si muoveva in modo tumultuoso il mondo attorno e dentro Josh Homme, non propriamente uno stinco di santo, con la controversa vicenda delle accuse di violenza verbale e minacce ai figli, la separazione dalla moglie, la morte dell’amico Lanegan e per finire la recente operazione per cancro , non proprio uno dei periodi migliori per il leader, al netto di qualsiasi giudizio.

Il punto è che la vita dentro e fuori i QOTSA, come è giusto che sia, è contiunuata incessantemente e vorticosamente, anche in assenza dei riflettori puntati, per una band che propone ogg un album, l’ottavo della serie, compatto e maturo, senza troppi fronzoli ma anche senza una hit riconoscibile, non pesante come letto da molte parti, neanche grezzo, solido come la pelle di questi rocker d’altri tempi, diretto come il sangue che bolle nelle vene, rigoroso e nel pieno solco dello stile monolitico del suono QOTSA.

Non siamo più ai tempi di “Songs for the deaf”, non ci sono ospiti nè influenze stoner, in “In Times New Roman” si ritorna al nocciolo della questione coi soli Queens a suonare ed il loro background che aspira a riprendere la vitalità degli esordi per portarla dentro un rock molto bluesy, con una produzione dentro confini ben definiti, quasi anni 70, forse a tratti un pò ingessata, con niente di nuovo sotto il sole ma tanto tanto immancabile groove: quel ritmo e l’atmosfera del suono che può ricordare certe cose di Bowie tra “Young Americans” e “Let’s dance” (“Carnavoyer” ad esempio) mischiata all’asperità di “Phisical Graffiti” degli Zeppelin per dire, abbellita con accenti funk e l’inimitabile falsetto di Homme, con una performance ancora di altissimo livello, con timbro e altezze immutate, con ancora più feeling casomai del passato, anche qui con molta devozione verso il Duca Bianco, capace di prendere di getto alcune canzoni e virarle magistralmente verso territori languidi (su tutte “Made to parade” con quel finale splendido che vorresti non finisse mai), dove ci sono tutti gli elementi del rock classico, il drumming sparato anni 80 molto ritmato e sempre in primo piano e, udite udite, degli assoli di chitarra che trovano finalmente un accenno di dignità.

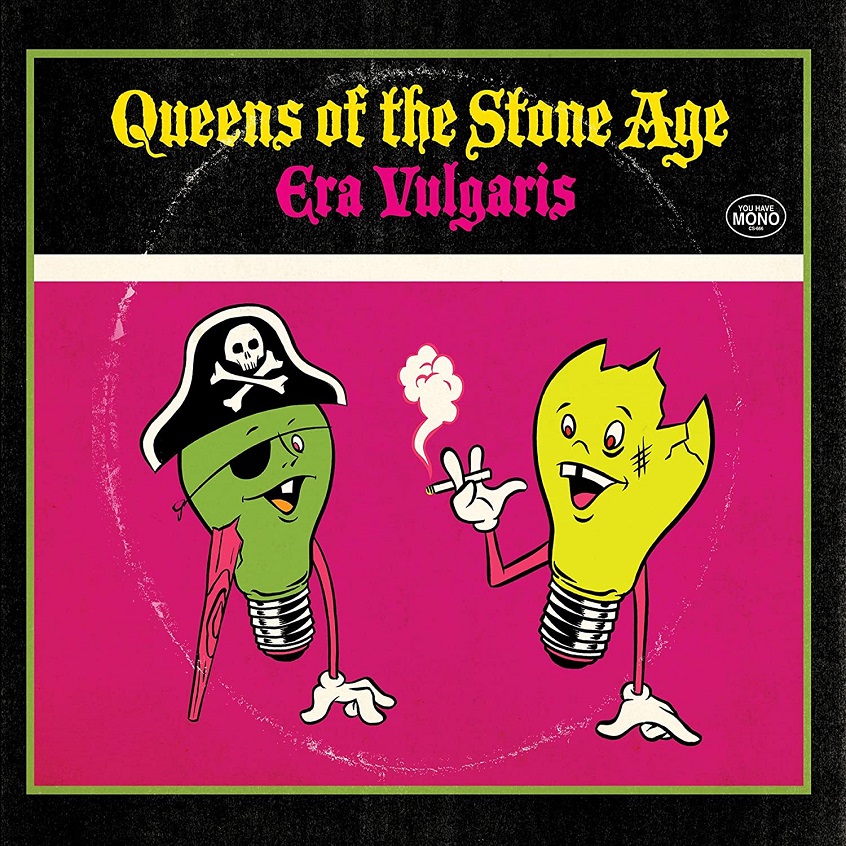

Non c’è un solo brano in cui non si riconosce la coesione del leader con il suono della band, un esempio da manuale frutto della assodata complementarietà fra la serrata ruvidità strumentale e l’interpretazione vocale del leader, in un album che sia dal titolo che in parte dalle liriche e dalla stessa copertina vuole rafforzare l’idea di questa sensazione di grandezza, che i rimandi all’impero romano evocano, un senso di magniloquenza e successiva distruzione, in parte riempendo un pò troppo, qui sì, con una pesantezza di allusioni, dissipate in un attimo dalla freschezza delle canzoni.

Ma è tutto l’album a dotarsi di una godibilità diffusa, si sente che avevano voglia di ritrovarsi e che la lunga assenza ha portato voglia, compattezza e coesione d’intenti nella band, che macina riff e refrain sul velluto (“Emotion sickness”, “Time and Place”), che a tratti trova la sintesi e l’ebbrezza di “Rated R” (“Paper machete”, “Negative Space”, ma altre) dal quale “In Times New Roman” si esce con un’idea di compiaciuta superiorità della band, un certo orgoglio sia di mestiere ma anche di sopravvivenza nel dire “siamo ancora qui e lo sappiamo fare meglio di altri”: quella sensazione che arriva se si ha avuto la fortuna di assistere ai loro concerti, in cui la band si presenta al pubblico senza intro, così, senza filtri e senza orpelli, ricevendo prima che tutto inizi, applausi calorosi , con Josh che sorride contento fiero e orgoglioso di questa devozione, del riconoscimento altrui di una carriera stimata. Non da tutti, dovrebbero fargli, solo per questo, un monumento.