Scoprii gli americani Live grazie a un concerto unplugged in onda su Mtv nel 1995.

Furono molti gli artisti a cimentarsi negli anni ’90 in queste acustiche ed intime vesti, il più delle volte sfoderando per l’occasione il vestito buono, attrezzandosi per valorizzare appieno il proprio repertorio. Caso emblematico quello dei Nirvana che in pratica ci lasciarono il loro prezioso testamento con una performance da brividi.

Ma in tanti, come detto, beneficiarono di questo format, andando ad accrescere ancora di più la loro fama.

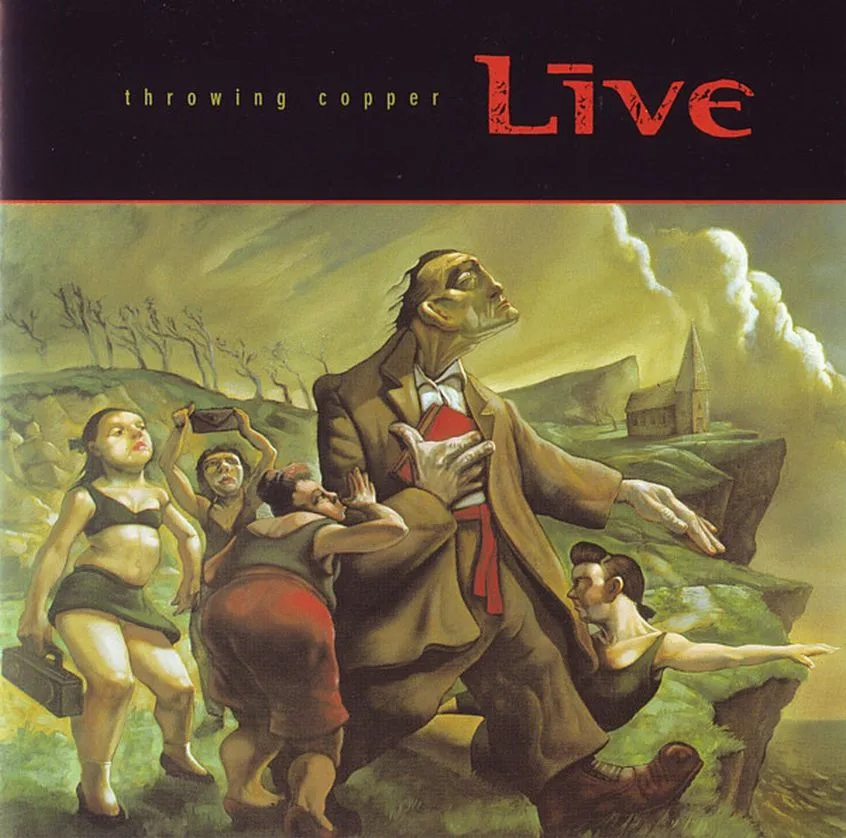

E se in Italia, la band capitanata dal carismatico leader Ed Kowalczyk era pressochè sconosciuta, lo stesso non si può dire al di là dell’Oceano, visto che in Patria l’anno prima avevano già pubblicato “Throwing Copper”, quello che sarebbe diventato il loro autentico best seller. Alla fine del ’95 risulterà il quinto disco più venduto in assoluto in U.S.A. con i suoi sei milioni di copie, dopo aver stazionato a lungo in cima alla classifica di Billboard.

Insomma, l’onda lunga di un’opera che proprio oggi spegne 30 candeline, si sarebbe propagata per tutto l’anno successivo alla sua pubblicazione, un exploit straordinario per il quartetto originario dalla Pennsylvania, che con il loro disco d’esordio del ’91 “Mental Jewelry” aveva sì destato interesse ma in fondo di poco conto. Quel lavoro presentava un suono sin troppo flebile e canzoni dagli accentuati toni spirituali ma ancora poco a fuoco, eccezion fatta per “The Beauty of Gray”, l’unica a conti fatti che non sfigura a fianco alle hit della band.

Le carte in tavola cambiano però di netto con “Throwing Copper”, un album ispiratissimo, viscerale, energico e coinvolgente. Tutte componenti che avrei appunto ritrovato appieno nel suddetto concerto acustico, che mi fece innamorare del gruppo all’istante.

A colpirmi furono indubbiamente le melodie magnifiche di brani come “Selling the Drama”, “I Alone” e “All Over You”, ma anche il perfetto equilibrio tra l’anima più pop, romantica, oscura e profonda del gruppo, con quella più cupa, rumorosa ed eccentrica.

L’album inizia in maniera introspettiva, con i toni minacciosi di “The Dam At Otter Creek”, tenuti a bada fino all’esplosione noise della seconda parte, con il cantante a estrarre una di quelle performance tutta cuori e polmoni.

La seconda traccia, la citata “Selling the Drama”, già a un primo ascolto mostra le stimmate del successo, con la sua introduzione molto R.E.M.iana, il fragoroso ritornello, che si appiccica in testa e l’atmosfera al più rassicurante. Della stessa pregevole fattura (oltre che della medesima struttura) è la successiva “I Alone”, che parte piano e delicata per esplodere letteralmente nel disperato grido del ritornello. Sono efficacissimi in questo brano, che poi avrà molta fortuna come singolo, i cori del batterista Chad Gracey e del chitarrista Chad Taylor, che sul finale si divertirà a ingaggiare una battaglia a colpi di chitarra con Kowalczyk.

“Iris” accentua il lato rock del gruppo, mantenendo alta la tensione emotiva per tutta la sua durata, concedendo poco stavolta alla melodia.

L’album in genere si concede poche pause, chiuso com’è nel vortice delle liriche e delle sferzate musicali del gruppo: una di queste giunge inaspettata alla quinta traccia. “Lightning Crashes” è una ballata propriamente detta, che assume presto i toni dell’elegia per sfociare però in una deriva mistico-spirituale così cara all’immaginario del suo autore.

Dedicata alla memoria dell’amica Barbara Lewis, morta a causa di un incidente stradale a soli 20 anni per colpa di un autista ubriaco, trasuda passione e sincera commozione sin dalle prime note arpeggiate da Taylor alla chitarra e sale di tono e intensità con il cantato di Kowalczyk in grado di veicolare forti emozioni. Un brano che non avrebbe sfigurato nel canzoniere dei R.E.M. , già tirati in ballo prima e che sembrano aleggiare qua e là , come nome tutelare, nonostante non vi siano veri punti di contatto fra le due band. Lo stesso triste episodio riecheggerà anche in “Ghost”, crepuscolare ballad inserita nel successivo (meno fortunato commercialmente ma altrettanto valido) “Secret Samadhi”, uscito nel 1997.

Che i Live siano in parte debitori dei georgiani lo si evince soprattutto da certi accenni melodici e alcune tonalità “alla Stipe“: basti ascoltare l’intro di “Top” che poi si dispiega però in maniera un po’ banale, finendo per risultare il brano meno interessante del disco. Per il resto le influenze si possono ben cogliere altrove, e guardano indubbiamente a quelli che sono i rimasugli del fenomeno grunge: canzoni come la biografica, abrasiva “Shit Towne” o la più riflessiva e ombrosa “Pillar of Davidson” stanno lì a testimoniarlo.

Altrove invece i suoni si fanno più duri, sfociando quasi nell’hard rock di matrice punk, come in “Stage” e nella successiva “Waitress”, che almeno si concede un po’ di respiro nell’alternanza tra forte e piano.

In un album molto omogeneo, in cui l’equilibrio tra R.E.M. e Nirvana, estremizzando le polarità dei loro riferimenti, è pressochè perfetto, due episodi giungono a rompere l’alchimia, ma lo fanno stagliandosi in modo egregio.

“T.B.D.” infatti (acronimo che sta per “Tibetan Book of the Dead”) è un riuscito mix delle istanze sociali e spirituali in seno al leader, che interpreta il brano con uno spoken iniziale che poi diventa urlo, e musicalmente è assai interessante con il basso del valente Patrick Dahlheimer a dettarne il mood generale.

Nella conclusiva “White, Discussion” invece, un po ‘ tutti gli elementi della band salutano gli ascoltatori potendo via via sfogarsi col proprio strumento, a seconda dei registri che mutano all’interno del brano: un finale perfetto, scintillante, intriso di noise psichedelico.

C’è spazio inoltre per una ghost track, abitudine assai in voga al periodo, a chiudere magicamente il cerchio, riportandoci alle soffuse (e più ariose) atmosfere degli inizi. “Horse” è una canzone country sicuramente piacevole ma che suona altresì un po’ innocua, specie se paragonata al furore che ci siamo appena lasciati alle spalle. Per questo trovo condivisibile la scelta di averla in qualche modo esclusa dalla scaletta ufficiale.

E’ un disco che di sicuro risente molto a livello musicale dell’epoca in cui fu concepito, e in un certo senso ne riflette gli ambivalenti umori. Non sono in grado di dire con certezza se sia invecchiato bene o meno, sta di fatto che ascoltandolo a distanza di 30 anni, possiede ancora intatta tutta la sua energia e la sua forza, nonchè la sua notevole profondità .

Il connubio tra rumore e melodia, qui assolutamente riuscito, non toccherà più queste vette nei dischi dei Live, a iniziare dal successivo “Secret Samadhi”, cui ho accennato prima; un disco quello che accentua il lato dark del gruppo, e del suo leader in particolare, con maggior dispendio di tirate rock a scapito della freschezza e della pienezza delle melodie che invece avevano contraddistinto questo “Throwing Copper”.

Alcuni li etichettano frettolosamente come una delle tante meteore emerse nel calderone post grunge, in un momento storico di passaggio tra la musica “con le chitarre” e quella scevra di elettricità . Ma io contesto fortemente tale definizione per una band come questa, poichè i Live hanno avuto modo di mostrare di album in album, che nelle loro canzoni (pur se via via meno baciate da fortuna e successo) c’era eccome della sostanza.

Live – Throwing Copper

Data di pubblicazione: 26 aprile 1994

Tracce: 14 (compresa una ghost track)

Lunghezza: 59:25

Etichetta: Radioactive Records

Produttore: Jerry Harrison, Live

Tracklist:

1.The Dam at Otter Creek

2.Selling the Drama

3.I Alone

4.Iris

5.Lightning Crashes

6.Top

7.All Over You

8.Shit Towne

9.T.B.D.

10.Stage

11.Waitress

12.Pillar of Davidson

13.White, Discussion

14.Horse