All’ennesima fortunata riesumazione dei Crazy Horse, il 76enne Neil torna ad immergersi nell’isolamento produttivo, non solo a mò di simbologia, ma sto giro proprio fisicamente, scegliendo come rifugio creativo proprio un fienile, (“Barn” del titolo) lontano da tutti, lontano da questi tempi virali, ma anche lontano da un contesto civilizzato, simbolo di un’evoluzione sbagliata in termini di sviluppo sostenibile della nostra madre Terra, tema molto caro al canadese ultimamente, in modo particolare da quando frequenta l’ambientalista di ritorno Daryl Hannah, con alcune canzoni direttamente legate a questo filo verde (“Human race”, “Change ain’t never gonna”).

Ma soprattutto questo ambiente bucolico, così caro dai tempi di “Harvest”, è l’ambiente ideale per radunare questi arzilli vecchietti, un posto al tempo con i loro tempi, fuori dai processi di produzione, anarchico, totalmente in linea con la figura del leader, che dà alle stampe forse anche in virtù di questa ritrovata positiva influenza delle vibrazioni della Natura, uno tra gli album più densi ed in fondo vari dell’ultimo periodo della sua lunga carriera, a cui oggettivamente non possiamo e dovremmo chiedere oltremodo nulla di più di quanto già offerto; ma qui ad esempio, vi è di fatto anche una novità , data dalla presenza di Nils Lofgren, musicista di talento per una vita con la E-Street Band, ora al servizio del Cavaliere Solitario, con le sue tastiere che in diverse canzoni donano ai Crazy Horse una vena musicale aggiuntiva per niente scontata, sinceramente nuova, inesplorata in 40 anni di carriera e del tutto in sintonia con la loro musica, fatta di quelle linee parallele, che portano alcuni brani in un contesto in effetti più mainstream rock anni 80, allargando lo spettro sonoro, rendendolo ancor più fluido, in sostanza migliorando l’aspetto armonico delle composizioni.

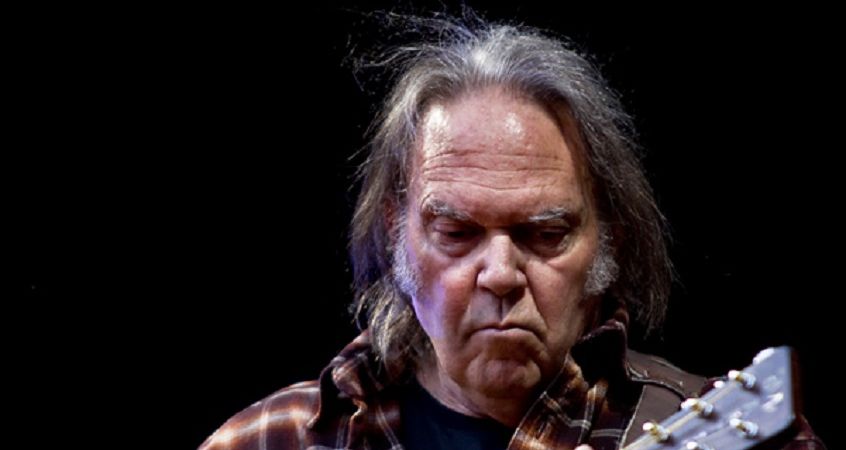

Che poi il Capo ci mette del suo per non farci dimenticare niente, per renderci questa attesa natalizia ancora più desiderosa di un posto dove farci scaldare da canzoni come “Welcome back”, apice dell’album, 8 minuti e rotti di ballata classica di Young, sussurrata, un saliscendi emotivo, con questa chitarra da mille e una notte, slabbrata e lirica, che rompe con pochissime note la dolce base ritmica, struggente ed ipnotica, uno Young che in sintesi e senza enfasi sa ancora emozionare, che trasmette in questi pochi riverberi l’esperienza di 50 anni al vertice del rock’n’roll, che rivendica ancora una posizione di “alive and kicking” dentro quel pantheon abitato da un palmo di artisti che il rock l’hanno creato, ma che ha la statura ancora più rara di quelli che hanno stimolato le sensibilità di generazioni e generazioni di appassionati, creando appunto tutto quell’attaccamento a questa musica del sentimento, della comunità liquida.

In “Barn” ci sono canzoni d’amore (“Don’t forget love”, “Shape of you”) con testi ancora lirici e all’altezza evidentemente di un felice equilibrio sentimentale (“there’s a secret in every story/when we remember love“), con un Young dal timbro ovviamente invariato, ancora capace di cavalcare le sue ballate elettriche, con una chitarra distorta immarcescibile tipo in “Heading west”, soprattutto in “Canerican”, sfogo che taglia tutti i discorsi sull’eterno tirare il nostro di qua o di la dal confine americano-canadese.

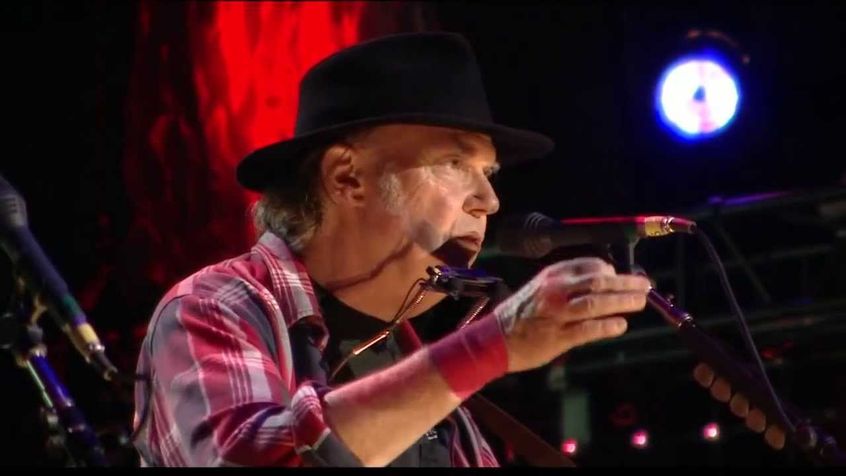

Neil Young è sempre appartenuto principalmente a sè stesso, un alieno dentro e fuori il music business, il più amato e invincibile cavallo pazzo della storia del rock, un solitario talentuoso ed irriverente, lontano mille miglia da sempre dalle mode, dagli schemi narrativi della musica contemporanea, libero come il vento, libero di sbagliare, libero di colpire, un artigiano fedele, e non sempre, solo a sè stesso.

Ancora una volta ed anche ora, qui, nel fienile.