C’è un suono che corre sottopelle se ci si ferma ad ascoltare la città di notte. Rannicchiata come in una conchiglia di velluto nero, essa risuona a sprazzi con echi di clangori in lontananza. E’ un buio setoso che avvolge e stordisce; coriandoli luminosi si rincorrono nel rischiarare pezzi di marciapiede. Su tutto cala un silenzio fibroso, giammai predisposto a regalare tranquillità , ma generoso nel distribuire solo istantanee di terrori, aliti di presenze celate in infidi vicoli maleodoranti. Nottate di pioggia fine e miasmi da osteria.

La stessa pesante calma apparente carica d’ansia naviga tra i solchi dei Bloc Party. Animali metropolitani, molto – forse troppo – inclini a cedimenti glamour e a venerazioni modaiole, i quattro inglesi si fanno portatori di una eccitante sensazione pur non riuscendo mai veramente a scaldare il cuore. Che fossero una band dalle buone potenzialità , questo era un presentimento che andava trascinandosi fin dal loro primo disco. Non si smentiscono alla terza uscita e quella sensazione da ”vorrei ma non posso” rimane inalterata.

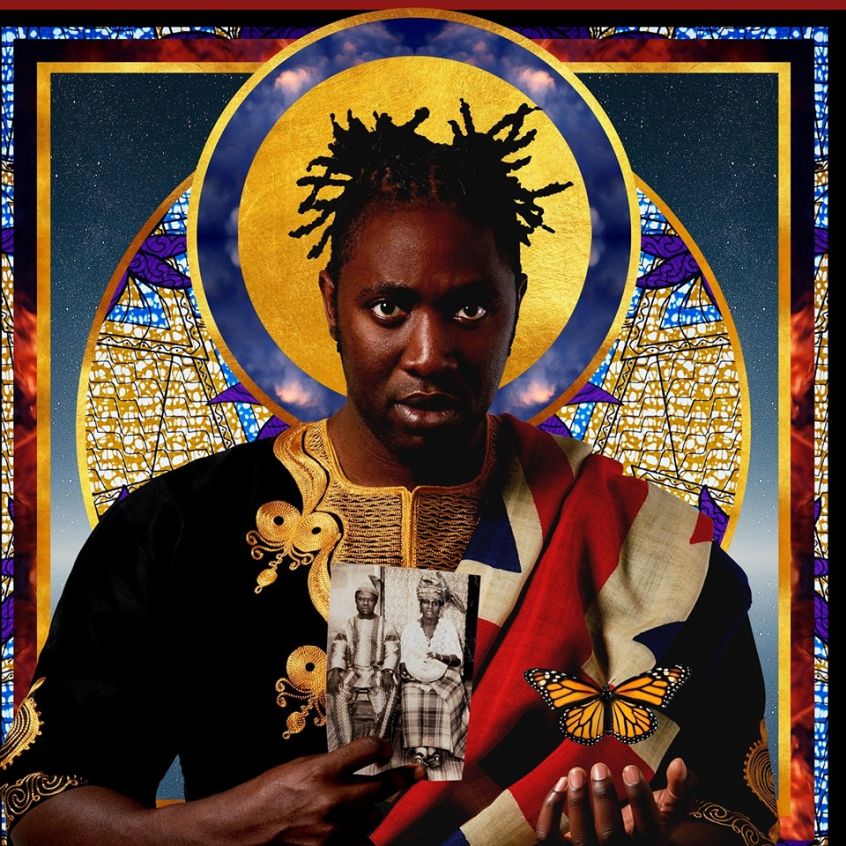

Dimenticati i momenti trascinanti di “Silent Alarm”, lo sguardo si sposta su attimi di oscurità , con chitarre grosse e sporche, che paiono ululare dal fondo di uno scantinato, senza tralasciare minimamente la commistione con sussulti elettronici ed innamoramenti post-punk. Ascoltando “Intimacy” nei suoi momenti migliori si viene idealmente proiettati in un lungo piano-sequenza che scruta strade e tetti colti nel sonno inquieto della notte. Un grossa dose di angoscia metropolitana si squaglia tra le nervature di quest’album, un inno all’agonia metallica che campiona il fruscio turbolento delle automobili che sfrecciano tra semafori e vapori, tra luccicanti locali e miserie nascoste ad occhi truccati apposta per ingannare. La sorpresa di una ballata sospesa tra l’elettricità incalzante delle chitarre di Russell Lissack – l’affascinante “Better Than Heaven” – danza con reminescenze di campanelli e xilofoni presi in prestito ai Sigur Ròs – vedi “Signs” meccanica ninna nanna per uomini venuti dal futuro -, mostrando come i Bloc Party siano spugne capaci di assorbire quanto di meglio giri per l’etere. Kele Okereke declama con la consueta distanza, fa di se stesso un incrocio tra Robert Smith dei Cure e Brian Molko dei Placebo, diventa a gran forza il perno sul quale gira la trottola scagliata dalla parte percussiva della band, che grazie a Matt Tong e a Gordon Moakes acquista vigore ed identità .

Gran parte del fascino scivola via quando Okereke e soci decidono di rincorrere Chemical Brothers e Prodigy non avendone attitudine e patrimonio genetico, inanellando passi falsi, specie nella doppietta iniziale – “Ares” e “Mercury” risultano decisamente fuori contesto -, con canzoni costruite su elettronica pestona e su ritornelli nu-rave, che dopo aver fatto una piroetta su se stesse cadono a terra con la testa pesante senza aver risolto granchè.

Con addosso un sentore di disinfettante e gran pulizia intravediamo il carnato rosato del cielo aprirsi tra le nubi opalescenti gonfie di temporali, mentre “Ion Square” culla a suo modo ossa consumate da peccati indicibili, annunciandoci così una nuova alba fresca all’orizzonte.

Photo: Rachael Wright