Ndr: La serie, così importante e meritevole, era già stata segnalata anche l’anno scorso (con il titolo originale di Bir Bakadir) dal nostro collaboratore Michele (che l’aveva anche messa al primo posto nella classifica dedicata proprio alle Serie Tv del 2020). Visto l’entusiasmo di Gianni nell’approccio a queste puntate abbiamo deciso di tenere anche il suo contributo, più che gradito.

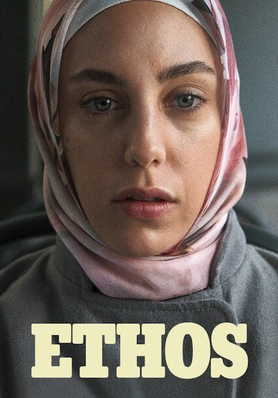

Rarità nel contesto delle serie tv generaliste di Netflix, Ethos porta nei nostri schermi d’Occidente una dettagliata istantanea sulla condizione di vita nella Turchia di oggi, sui percorsi umani ed i loro effetti che imbrigliano un gruppo di uomini e donne in un dramma psicologico corale affascinante, di una bellezza progressivamente coinvolgente lungo le 8 puntate del progetto.

Come il miglior cinema turco, anche in Ethos vige il principio della pazienza nello seguire la narrazione, l’impatto non è effervescente e si ha a che fare con elissi ripetute quasi da subito, ma si sente fin dall’inizio che dietro questa messinscena così apparentemente lenta vi è un preciso ed ordinato disegno che che si dipana allargando e soprattutto intrecciando le sfere di conoscenza della giovane Meryem e della psicologa Peri, le prime a comparire, con un linguaggio visivo di stile moderno, capace di inglobare le precise geometrie di una Turchia al passo coi tempi con quella ancora rurale delle periferie.

Questa contrapposizione che rimane il focus dell’intera opera viene trattata con lucida sapienza in un modo che stravolge inizialmente il punto di vista dello spettatore, attento soprattutto al lato estetico religioso delle differenze evidenziate nel racconto, ma che in modo scaltro il regista fa solamente suscitare, cercando di approfondire a suo modo questa ambiguità di livello di emancipazione culturale, portando elementi a favore di una posizione e l’altra, apparentemente svincolandosi dal prendere qualsiasi posizione, contrapponendo azioni, ambienti, sofisticati, bar upper middle class, appartamenti di design con la vita bucolica delle case povere, ma mai dimesse, sempre piene di qualcosa, grondanti umanità da tutte le pietre.

Sembra sempre che vi sia una distanza siderale fra i personaggi, ma più si va avanti con gli episodi, più si capisce che le differenze non sono contrasti, la controversa realtà turca non è solo velo si velo no, perchè le discussioni e gli scontri sono anche fra la stessa tipologia di persone, Yasin con la moglie Ruhye, la stessa Peri con l’attrice Gulan, l'”ogia” con la figlia, con la serie che prende quota e allo stesso tempo rinuncia al suo primordiale intento rimettendo tutto in discussione, cambiando i punti di vista, alterando la posizione dello spettatore, raccontando la vita vera come somma di percorsi individuali, che pur in contesti diversi arrivano alla stessa conclusione, quella del venire a patti con se stessi, così ben raccontata (forse anche un pò troppo) nell’ultima parte della serie.

Il susseguirsi delle vicende di questo nucleo di persone si fa a mano a mano sempre più chiaro e contemporaneamente sempre più intimamente tortuoso, con una linearità ed un procedere dello svolgimento che non pesa sulla fruizione generale della serie, che riesce a non essere pesante, certo d’autore, ma mai commiserevole nè troppo indulgente (tranne forse nel caso del padre di famiglia Yasin, con un’interpretazione a tratti fuori dalle righe), in questo utilizzando uno schema registico che intervalla lunghi ma densi fermo immagine in progressivo zoom, a fasi con uno sventaglio fresco di un montaggio che analizza i dettagli, in particolare negli interni. Vi è soprattutto nelle scene all’aperto la rara capacità , che in verità appartiene ad un certo tipo di cinema turco moderno (Ceylan) di derivazione nobile francese, di riprendere la natura come elemento indissolubilmente legato alla dimensione spirituale dei personaggi e dei fatti narrati nel suo significato più puro di presenza che assorbe e accompagna lo scorrere delle sensazioni: sono empatici i rumori di fondo fuori campo, cani che abbaiano, canti di uccelli, galline, suoni di altri animali che si muovono, il frusciare del vento.

La Natura ci guarda, osserva le nostre miserie, ci assiste nella nostra parte inconscia, ci dà appunto un’inconsapevole sollievo ed in essa inesorabilmente ci immergiamo. Soprattutto ci accomuna, ci appiattisce verso la nostra dimensione più umana e sono splendide le scene qui con campi visivi aperti, l'”ogia” che pranza sul lago nel finale, Ruhye che cammina in collina capendo solo in quel momento il senso della sua disperazione, Meryem che va in città a piedi e coi mezzi dalla psicanalista.

Il regista Berkun Oya cerca di mantenere la giusta distanza da ciò che riprende, non vi è manicheismo fra ricchezza e povertà , fra stretta osservanza religiosa e comportamenti sciolti, semmai c’è una dimostrazione di partecipazione verso la rappresentazione dinamica dello scorrere del tempo, verso l’essenza del giusto vivere, del tempo della riflessione, di quel tempo che magistralmente questo tipo di regia cerca di assecondare, con personaggi che devono prendere del tempo per farsi capire dallo spettatore e allo stesso tempo dentro la recitazione devono capire se stessi dove stanno andando, immolati ognuno nel proprio mare in tempesta. Certo, vi è una trasversale implicita critica verso un’eccessiva velocizzazione del progresso sociale, non tanto per lo smaliziato comportamento laico, ma, e questa ne è una componente, per la mancanza di punti di riferimento, la repressione emozionale, una difficoltà a comprendere da dove si è partiti, ed è un contrasto, che affascina, che commuove, soprattutto nei due episodi finali così densi di risoluzioni di drammi, carichi di crisi e umanità che strabordano da ogni inquadratura, ma anche pieni di consapevolezza e di libertà , fatta di blocchi e di superamento di angosce, specchi di una Turchia, tralasciando qualsiasi giudizio politico, ancora colta in una dimensione irrisolta fra l’eterno grande passato e lo sfuggente presente.