Quando in redazione mi è stato chiesto di recensire l’ultimo album dei Blossoms, dopo che sempre il povero artigiano dello scrivente aveva dovuto nel 2018 sprecare talento ed inchiostro per “Cool Like You“, ammetto che mi siano cadute le palle per terra: ma sì sa, al masochismo non c’è mai fine. E poi sia mai che quel “magari questo disco potrebbe essere anche carino. Magari” con cui mi era stato venduto suonasse come un invito a non avere mai pregiudizi. E allora, che Blossoms sia.

Se li avevo lasciati alle melodie popedeliche, anni ’80, pseudo-sofferte invero parecchio sdolcinate del loro secondo album (la terza loro fatica, “Foolish Loving Spaces”, in quanto probabile fatica anche nostra, ce la siamo risparmiata), eccoli ora invece esordire con melodie fresche, quasi esotiche, nell’uno-due iniziale “Ribbon Around the Bomb”-“The Sulking Poet”, per ritrovare cadenze più melliflue e filastroccheggianti in “Born Wild” e “The Writer”. Ah, nel mentre, per inciso, le palle sono già per terra. Ma avanti.

Avanti col pop ridicolo di “Everything About You” e di “Care For” a forti sentori eighties, e con la denuncia per mobbing già pronta per essere inviata alla redazione; l’ulteriore girone del pomeridiano supplizio ha “Cinerama Holy Days” come colonna sonora, e io che mi chiedo come sia possibile che questi siano ancora considerati una next big thing dopo almeno 5 anni dal loro esordio: forse li aspettano come una sorta di Godot di beckettiana memoria, o forse come qualche professorone di calcio da bar di paese aspetta ancora l’esplosione di Balotelli.

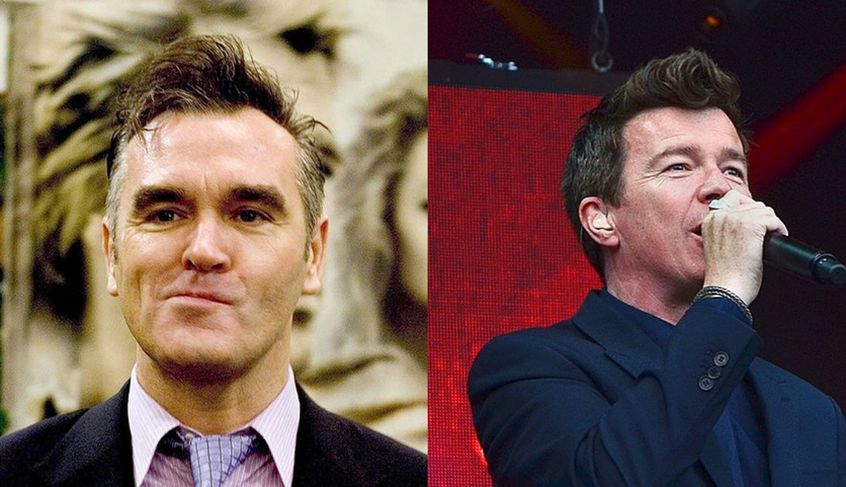

Chè poi, non sarebbero nemmeno cattivi musici tantomeno la voce del frontman Tom Ogden sarebbe da buttar via: se fossero una cover band, secondo me almeno il cantante tromberebbe parecchio, dopo una serata in qualche bel locale di periferia, tra milfone e sbarbine al decimo giro di shot. Anzi secondo me tromba già parecchio di suo, physique du rà´le e chioma non mancano.

Nel mentre ci si avvia ai titoli di coda con “Edith Machinist” e “Visions”, prima del grand finale (sigh) affidato a “The Last Chapter”: un trittico di sconcertante banalità musicale, che per qualità dell’offerta fa passare Paolo Del Debbio come un novello Demostene.

Prima della fine noto che la versione deluxe (arisigh) propone tutto il lotto di brani in “piano version”, basterebbe non premere stop : gli piacerebbe. Per oggi le orecchie ne hanno avute abbastanza. Non è più affar mio: la redazione parlerà con il mio avvocato.