De Profundis

Credo sia una cosa molto soggettiva, o forse no.

Comunque io subisco decisamente molto il fascino della voce, in una canzone. Si, ci sono i testi e gli arrangiamenti e la produzione, ma spesso la voce è quello per cui mi viene voglia di elevare un disco sulla cima dell’Olimpo o di gettarlo in un pozzo senza fondo.

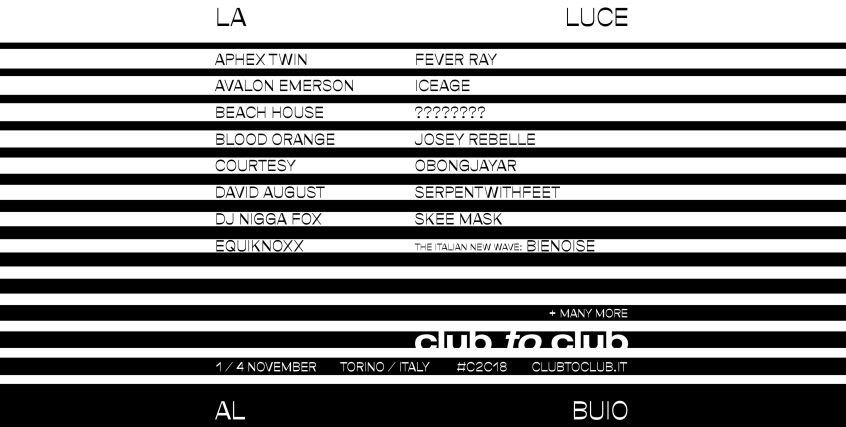

Karin Elisabeth Dreijer Andersson, dea delle fredde terre del nord, conquista decisamente l’Olimpo.

Inizialmente nota per aver prestato le sue corde vocali nel popolarissimo brano dei Röyksopp di qualche anno fa, “What Else Is There?” (collaborazione ripetuta anche per un paio di pezzi all’interno del nuovo disco del duo norvegese, in uscita a breve), poi consacrata attraverso il progetto dei Knife, con il fratello Olof Dreijer, e il loro terzo e bellissimo album “Silent Shout”, la biondissima svedese esce con un nuovo progetto denominato Fever Ray, per la Rabid.

Non si tratta di sonorità troppo distanti da quelle dei Knife, più che altro approfondisce la loro parte più cupa e ossessiva: manifesto è il brano d’apertura, “If I Had A Heart” (andate a vedervi anche il video, splendidamente angosciante), con la voce di Karin che si fa largo tra le note basse e scivola attraverso echi lontani. Ritmi tribali e distorti compaiono invece nel secondo singolo del disco, “When I Grow Up”, ma vengono lasciati lievemente ovattati, per diventare invece più decisi in “Seven”, il brano forse più vicino ai Knife (e forse anche uno dei migliori del disco), nel quale la base elettronica gioca una parte fondamentale e lo rende più vicino alla dance.

Come se i Dead Can Dance (ma soprattutto Lisa Gerrard) facessero un disco elettronico.

Un suono metallico pervade molte delle tracce (“Triangle Walks”, “I’m Not Done”), allontanando l’alone più gotico e avvicinandole invece ad un suono più contemporaneo, pur restando in un ottica dark e glaciale che ben rappresenta la provenienza di Karin. I suoni e le voci si mescolano mostrando reminescenze dei Massive Attack (“Concrete Walls”) da una parte e di Björk di “Homogenic” (“Now’s The Only Time I Know”), in un circolo di toni che partono (dalla prima traccia) epici e si chiudono tali (con “Coconut”).

La malinconia che sposa il postmodernismo con una marcia nuziale formata da synth e voci effettate, avvolti in un tetro velluto nero.

Uno dei migliori dischi usciti quest’anno, per ora.

Photo Credit: Nina Andersson